Shoqan – Труды: [Отрывок из дневника] Трактация о романах вообще, о романах, написанных е.п. самим

|| 27 февраля

Трактация о романах вообще, о романах, написанных е. п. самим

В этой записи Ш. Уалиханов с тонким юмором раскрывает характер генерала Г. X. Гасфорта — управляющего Казахстаном и Западной Сибирью в 1851—1861 гг., который «при всяком удобном случае старался блеснуть своей памятью и порисоваться универсальностью своих познаний» и при этом «сам, может быть, того не замечая, поддавался увлечениям, нередко переходящим в область фантазии» (по воспоминаниям И. Ф. Бабкова)

Запись, датированная 27 февраля, имеет два варианта. По мнению большинства исследователей, ее можно отнести к 1856 г.

По всей вероятности, автограф Ш. Уалиханова написан под впечатлением бесед генерала Гасфорта на домашних вечерах, на которых постоянно бывал Ш. Уалиханов. Гасфорт видел в нем не только своего адъютанта, но и талантливого молодого исследователя.

Конечно, ты, жена, удивишься, когда узнаешь, что я, да, я — твой муж, писал тоже романы. Но это было давно, в годы моей юности, когда я был и молод, и горяч и… увлекался подобно всем смертным катоптрическим обманом неопытной юности. О юность, юность, что не заставишь ты делать… Действительно, господа, я писал романы, но писал не так, как нынче… у меня порок был наказан, выставлен в самом грязном и отвратительном виде, а добродетель, как звезда первой величины, ярко сияла на безоблачном горизонте келейной жизни, черные тучи, омрачавшие небосклон, расходились и добродетель торжествовала. Мне казалось, что я романист по призванию ex professo. Если за maximum — высшее мерило литературных способностей индивидуума — принять светлый взгляд, увлекательное изложение, естественность и натуральность в изображении фазисов общественной и частной жизни человека во всех ее обстановках и коллизиях, то все, конечно, мои труды вполне соответствовали этим требованиям и могли выдержать самую строгую критику.

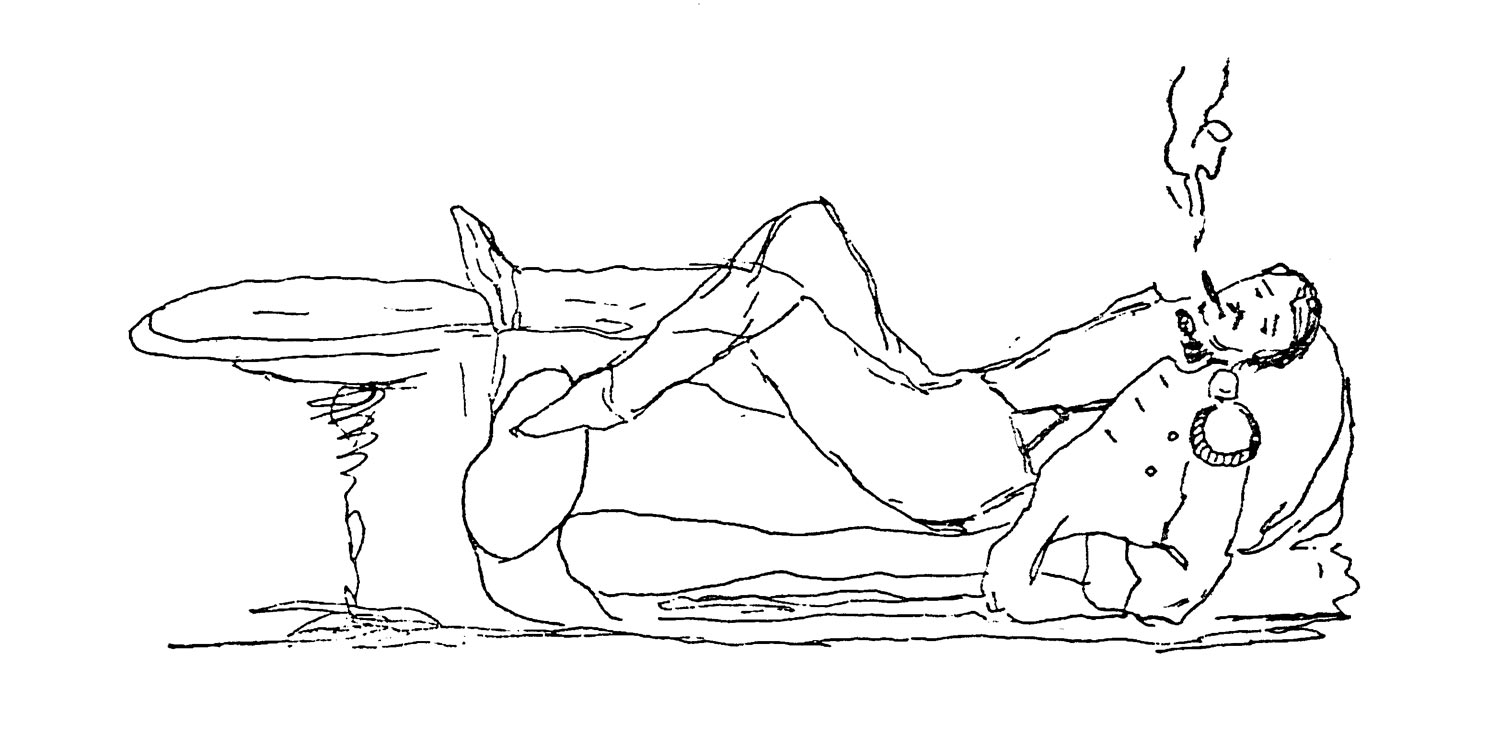

Автопортрет Ш. Уалиханова. 1856 г

Я ни [в] каком случае не апробую писателей нынешнего времени. Пресловутая Жорж Занд идеями в высшей степени утопическими, с желанием какого-то изолированного счастья, бесплотного совершенства и с желанием еще чего-то неопределенного кажется, на мой взгляд, не более, не менее как вздорной бабой, которую нужно высечь (его высокопревосходительство изволили смеяться). Все, что она ни писала — это пустая отвлеченность, риторические фигуры, грубая утилитарность. Только женщины с испорченным вкусом, не имеющие никакой женственности, могут кричать в восторге, читая эмансипированные химеры госпожи Дю Деван, и, закатив свои белки, восклицать que c’est charmant!. Совсем это не «charmant», а просто фантасмагория и неприличная exsalte.

Вот еще один идол — Гоголь. Ну, что, скажите на милость, господа, вы находите в его творениях — циничную вседневность грубой жизни, описание смачных блюд, || мир галушек и вареников и непристойные выражения, собранные в кабаке и на ярмарках. Как возьмешь книгу, так и пахнет салом, дегтем, «титуном». Fi donc! maché, ты никогда не читай Гоголя. Эти его планы разве только для чумаков. Какая в самом деле приятность, вдруг перед Вами открывается совершенно новый мир, мир, как я уже сказал, галушек и жирных вареников, мир, в котором первую роль играют свиньи. Это мне нравится. В присутственном месте гуляют свиньи. Это значит не иметь никакого уважения к законам отечества и дерзко насмехаться над святыней зерцала. Его «Ревизор» — ложь, бесконечная, нескончаемая ложь! Где он видел этих молохов, которые сидят на кончиках стульев. Я, слава богу, изъездил матушку Россию повдоль и поперек, а, признаюсь, нигде не встречал Добчинских и Бобчинских, что ли? у нас даже в Сибири нет подобных образов. Вот судья в Канске — урод! (Вы его И. В. пишете), ха, ха, ха, а исправник в Бердске — этот певный род зверолова, да и тот молодец сравнительно с гоголевским городничим (пауза).

Ну, так о чем бишь я говорил? Да, о моих романах. Нуте-с, господа, слушайте же, да мотайте себе на ус: уверяю вас, что все, что ни сказал, можете себе усвоить. Я говорю в назидание всех вас чающих и в особенности тебе, знаешь: жена, да убоится мужа (смеется). Я писал романы только не тово…, чтобы сентиментальности какие. Жаль, что я не издал свои романы…, но мне тогда было не до них. Служебные занятия, военные экзерции и, наконец, главное мое призвание быть генералом давно уже покорили романтические наклонности, и я в тиши своего кабинета, окруженный военными авторами, погрузился в другую, более фундаментальную эрудицию — начал изучать военное искусство и математику как науку, тесно соединенную с главным предметом моих занятий.

Сюжет для одного романа был взят мною из библейского сказания о посольстве аравийской и абиссинской царицы к Соломону. Я легким языком и увлекательным изложением хотел наглядным образом ознакомить большинство, массу публики с историей, религией и нравами древних аравитян и абиссинцев|| и сделать популярными свои открытия в области наук и искусстве.

Многие темные факты в истории тогдашнего времени были разъяснены мною до степени занимательной ясности. Факты изложены до возможной степени логично, аргументации сильны… Театром, местом действия я избрал пролив Баб-эль-Мандеб. Ночь. Стойбище арабов и уединен[ная] палатка царицы на песчаном холме. Стада верблюдов, пасущиеся на сытых пажитях счастливой Аравии (Arabia felix). Звездное небо и луна в ущербе. Светила ночи бросают дрожащий свет на всю эту картину. Грозные утесы пролива как-то страшно и грозно чернеют, море спокойно и луна отражается на багряных водах Нептуна. Там и сям горят костры и по временам ярко светят, мерцая, огни, и аравитянки перед походным костром своим сидят у дымного очага и готовят скудный ужин. Только в уединенной палатке царицы не видно огня. Она сидит задумчиво, облокотившись на [одну] руку, а другой перебирает коралловое ожерелье (ибо кораллы добывались в Черном [море], следовательно, у нее должно быть ожерелье). Она думает о Соломоне, о его мудрости, она любит его самой чистейшей, платонической любовью. Вдруг она с лихорадочной живостью поднимает глаза в глубь небесной тверди, на звездное небо и тихие слезы льются ручьем — она молится, ибо аравитяне были сабеисты (звездопочитатели).

Особенно любопытны были в ученом отношении V и VI главы. В V описывается в нескольких эксказах способ добывания кораллов в Черном море. Я преимущественно развил индивидуальную мою мысль, что эта коралловая индустрия была причиной колонизации и миграции аравитян на африканский континент. Пунктом переселения был пролив Баб-эль-Мандеб, названный поэтому Вратами плача. У меня была страшная, парализующая сцена. Буря воет, море вздымает огромные зеленые волны и с шумом разбивает о береговые скалы, покрывая мшистые камни белой пеною и рассыпаясь влажною пылью, туманит берег. В объятиях свирепой стихии чернеют челны отважных мигрантов и как щепки скользят по его поверхности. Волны набегают, как бы желая проглотить утлые судна, вдруг покрывают их. На берегу раздается оглушительный вопль и крик отчаяния. Это их жены с распущенными власами, как голова медузы — Аты, верные супруги ломают свои руки и испускают вопли. Ветер заглушает их крики и развевает их власы и легкую одежду. На черном утесе они кажутся ведьмами, собравшимися на шабаш.

Трактация о романтизме вообще и о романах е. выс. п. в частности

|| Нравственно-философическо-назидательный роман 900-х годов до Р. Христа в умозрительно-наглядном тоне. Роман нравственно-поучительный в эстетическо-созерцательном духе. Цель — дидактически-беллетристическая.

Поводом или лучше канвой для развития сей трактации о романтизме послужило следующее обстоятельство: М. Г., не говоря дурного слова, наотрез объявила: романы врут, следовательно, все, что в них ни есть, — вздор и что все дамы, читающие романы, учатся врать и, следовательно, лгуньи. Все это было сказано так твердо, решительно, как факт, как аксиома, не подлежащая сомнению, на что все мы присутствовавшие были вызваны, приглашены и наглядным действием и словесно изъявили полное и совершенное согласие. Тогда-то его высокопревосходительству благоугодно было изречь в назидание всех чающих и в особенности жены следующие правдивые словеса, или, выражаясь, как он, экспрессии.

Конечно, ты, жена, удивишься, когда узнаешь, что я, да, я, некогда, это было очень давно, тоже писал романы. Действительно, господа, я писал романы и писал очень хорошо. Мне казалось, что я романист по призванию, что называется ех ргоfesso. Но служебные занятия, военные экзерциции и, наконец, главное мое призвание быть генералом и тактиком испарило эту детскую наклонность, и я пустился в другую, более глубокую, более фундаментальную эрудицию — начал изучать философию, историю и религиозные поверья всех живых и мертвых народов обоих полушарий.

Сюжет для одного романа был взят мною из библейского сказания о посольстве аравийской, или все равно абиссинской, царицы (это все равно, я это доказал первый и выразил все в своем романе), так, аравийской царицы к Соломону. Я легким языком и увлекательным изложением этого романа хотел наглядно познакомить большинство, массу с историей, религией и нравами древних абиссинцев и арабов и сделать популярными свои открытия в области наук, которые удовлетворительно объяснят многие темные факты как в истории тогдашнего времени, так и в истории развития человечественности вообще.

Все у меня было написано хорошо, аргументации сильны… Жаль, что я не издал их тогда, но увы, мне было тогда не до них. Местом действия (самодовольный смех) я выбрал берег пролива Баб-эль-Мандеб (таковой же смех). Вы знаете, где этот пролив? Вопрос прямо относился ко мне, я отвечал утвердительно и в качестве мусульманина дозволил себе дерзость сделать перевод названия — Врата вопля и плача. // Да, особенно любопытны были в ученом отношении V и VI главы. В V, описав в нескольких картинах способ добывания жемчуга, я преимущественно развивал самородную индивидуально, одному мне принадлежащую мысль, что жемчужная ловля была причиною колонизации и эмиграции аравитян на африканский материк (абиссинцев я почитаю за эмиграционную колонию аравитян). Переселение это… (долгое молчание) происходило, по всей вероятности, т. е. пунктом переселения был, по всей вероятности (смех, беспокойные порывистые жесты, обнаруживающие состояние человека, которого забирает смертельная охота острить и который по известной ему, но неизвестной другим причине не может привести в исполнение свою забавную шутку), наконец, с силой ударив рукою по столу, он произнес — мыс Грардафуй. По секрету мы можем поведать, что е. в. п. окончанию названия этого мыса дал другой звук в произношении, отчего все слово получило характер юмористическо-умозрительного каламбура, чрезвычайно забавного свойства, и заставило супругу его покраснеть до ушей, а нас привело в такое патетически трепетное состояние, что мы долго, долго, выражаясь словами его в. п., старались профундировать таинственный смысл их и, наконец, разом постигнув результаты и почувствовав в головах своих чрезвычайную пустоту, окунулись еще глубже в созерцание повествовательного таланта, глубокого критического ума, энциклопедических познаний е. в. п. и главное — в его неподдельный гоголевский юмор.

Другой роман имел чисто нравственно-психологическое значение. Я назвал его «Альфа и Вита» (выражение глубокого глубокомыслия). В нем, олицетворив царь-разум, свободную силу воли и судьбу, фатум, я доказал, что гетерономия (зависимость человеческой воли от внешних сил природы) не реальна и не существует. Изобразив сначала, так сказать, субстанцию (substantia) этих душевных двигателей, составляющих в некотором смысле интеллектуальность индивидуума, я определил вообще их аналогию, в другом смысле — реляцию воли и разума, взаимное соотношение, атрибут — свойство. И в частности обратил особенное внимание на реакцию разума с фатумом и реляцию (relation), разумея это слово в строгом смысле, на реляцию разума со свободной волей и на разумность судьбы-мачехи. Для второй главы я выбрал латинский эпиграф: Volentem ducunt fata, nolentem trahunt — хотящего идти судьба ведет, не хотящего — тащит.

|| Взгляд мой был несколько сходный с congruism’ом, но несколько антиномически. На судьбу я смотрел как на аноманию и развил мнение, что Ариман древних персов выражал неумолимую и карательную силу фата-морганы. Действительно, этот роман заключал в себе очень много новых идей, доказанных рационально a priori, и был основан на экспериментах, собственно происходивших со мною. Это в сущности была книга совершенно абстрактно-философская и написана в виде романа именно с целью явно назидательною — многие философские и богословские проблемы, не ясно рассмотренные, да и что можно рассмотреть через туман и мрак немецкой флегмы (улыбка), так, проблемы, не ясно [рассмотренные] германскими философами: превыспренным Кантом , братьями Шлегелями, Гердером и проч., были мною до замечательной ясности определены в этом романе и в других диссертациях.

Я в свое время рассуждал и писал о anthropomorphism’е об учении, приписывающем богу человеческий образ, о «Человеческой сперме» — вопрос богословский. Читал много и на разных языках и с разными взглядами, читал сочинения трансцендентно-абстрактные, фундаментально-положительные, читал сочинения в религиозном духе, в духе индифферентизма, абскурантизма и все проверял экспериментально, на опыте, через фокус военного критеризма и дошел до весьма важных результатов, которые выразились осязательно-автономически (потенция, когда только разум служит законом разуму) в двух произведениях моих: теория о миссиях — богослов[ских] и в теории об идеализме. Женка моя (просим извинить, е. в. п. иногда в припадке эстетически-созерцательного умозрения возносится мысленно в область абсолютного, забывая грубую материальность и тленность нашей надзвездной планеты и нас — Земле-людинов, так е. в. п. называет нас, индивидуумов Европейского, Азиатского, Африканского, Американского и Австралийского континентов, для отличия от таковых индивидуумов, обитающих на луне и планетах, — они называются Луно-людины, Марсо-людины, Юпитеро-людины и т. д.), так воздушно легко, забавно и мило (неправда ли — женка, женочка — очень мило) нарицает свою супругу, респектабельную генеральшу Гасфорд. Так будем продолжать. Женка моя устала, господа (легкий удар рукою по плечу оной женки и в ответ несколько поцелуев в оную ударившую руку), я заговорился слишком, || пора вставать.

— Да, матушка, муж твой был некогда романист, но занят крепко был, романист, да только, так сказать, не тово (улыбка), не сентиментальный, не тово, чтобы какая-нибудь Жорж Занд или Гоголь, что ли там у вас, господа, которым вы так восхищаетесь, я не нахожу в нем ничего. Я… (ковыряет между клыков). А сам я писал вроде Диккенса: в глубоко патетическом и вместе с тем забавно-юмористическом тоне (выпивает последний глоток пива). Жаль, г-н В., что этих романов теперь у меня нет, я бы дал бы Вам их в полное и неотъемлемое право («т» с особенным ударением и скрипом), если бы Вы их издали под своим именем то, нет сомнения, Вы бы получили репутацию и авторитет лучшего писателя и смогли бы повторить стих древнего поэта: Nostri non plena ix boris. (Конец концов).

2 марта. Некоторое остроумное умозаключение о действительных и страдательных качествах индивидуумов, посвятивших себя пользе близких и науке, нарицающихся от всех смертных медиками, но е. в. известных под именем эмпирических эгоистов.

Все лекари, или, так сказать, жрецы Ескулапа, — хранители и друзья здравия общечеловеческого, если посмотришь на них с точки воззрения философской — сущие и первые эгоисты. С этим положением согласится всякий человек сколько-нибудь консеквентный, ибо самые эгоистичные индивидуумы те, которые живут в счет других, или, говоря фигурально, жизнью других, т. е., понимаете, я разумею здесь жизнь в смысле эмпирическом (смех).

Что есть жизнь человека? Или в чем состоит сущность жизни людей? — Разумеется, я говорю о массе, о толпе людской: в деньгах и удовольствиях. Источник последнего проистекает из резервуара первого. Доктор берет, если не берет, то может взять — отнять по произволу от вас и то и другое.

Я не хочу развивать эту матерррию (с особенным ударением и скрипом буквы «ррр»), Вы, как доктор, должны знать лучше (обращение к г[осподину] доктору К. и открытая, широкая, масленая улыбка). Скажите, положа руку на сердце, как Вы смотрите на нас: как на субъекты, надлежащие изображать тово… понимаете… рубль побольше. Признайтесь. Так… что бишь я говорил…

— Да, да, о вашей братии докторах. Они, м[илостивые] г[осудари], эгоисты, я это доказал уже сейчас индукциями. Следовательно, логический ergo: доктора — аподиктические эгоисты, а эгоисты совсем не друзья рода человеческого, а ужасное зло общества, как местная болезнь члена, имеющая влияние на весь организм, как бельмо на глазу.

Итак, доктора должны отныне называться эмпирическими эгоистами, а не иначе. Dit haut!.

5 марта. Притча об одной венгерской даме, долженствующая доказать, подтвердить и дополнить неоспоримую истину о странностях женской натуры.

Источник: Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1 – Алма-Ата, Главная редакция Казахской советской энциклопедии, 1984, 2-е изд. Доп. и переработанное, стр. 287-293