Shoqan – Труды: Западный край Китайской империи и город Кульджа [Дневник поездки в Кульджу 1856 г.]

[Дневник поездки в Кулъджу 1856 г.]

1 августа 1856 г.

Работа представляет собой запись путевых впечатлений Уалиханова во время дипломатической миссии в Кульджу с 1-го августа по 15-е октября 1856 г. Значительное место в дневнике отведено вопросам торговых отношений России с Китаем, которые выделены Ш. Уалихановым в особый подзаголовок, структурно не связанный с дневником («О ходе торговли в Кульдже»).

Китайский пограничный пикет Борохуджир.

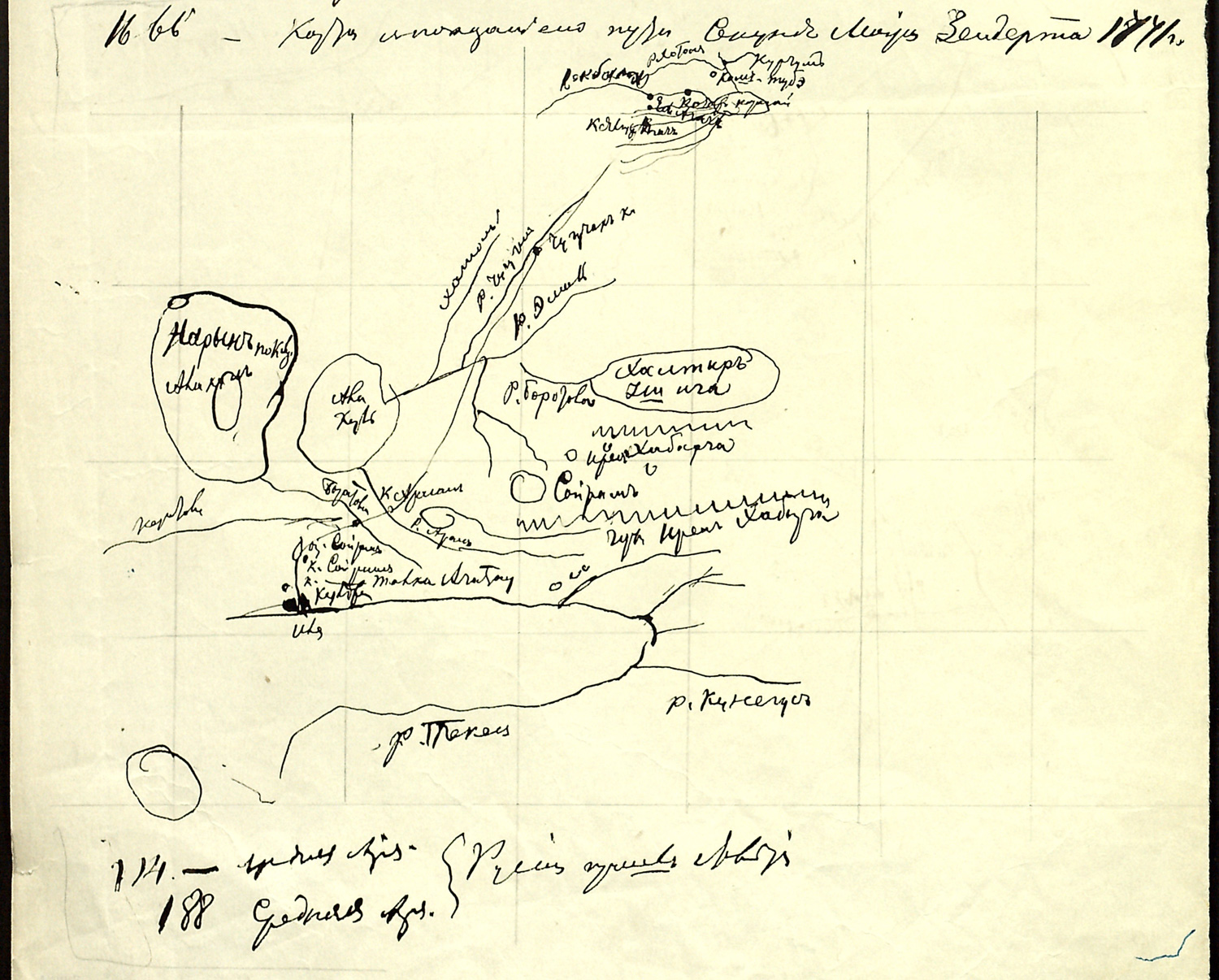

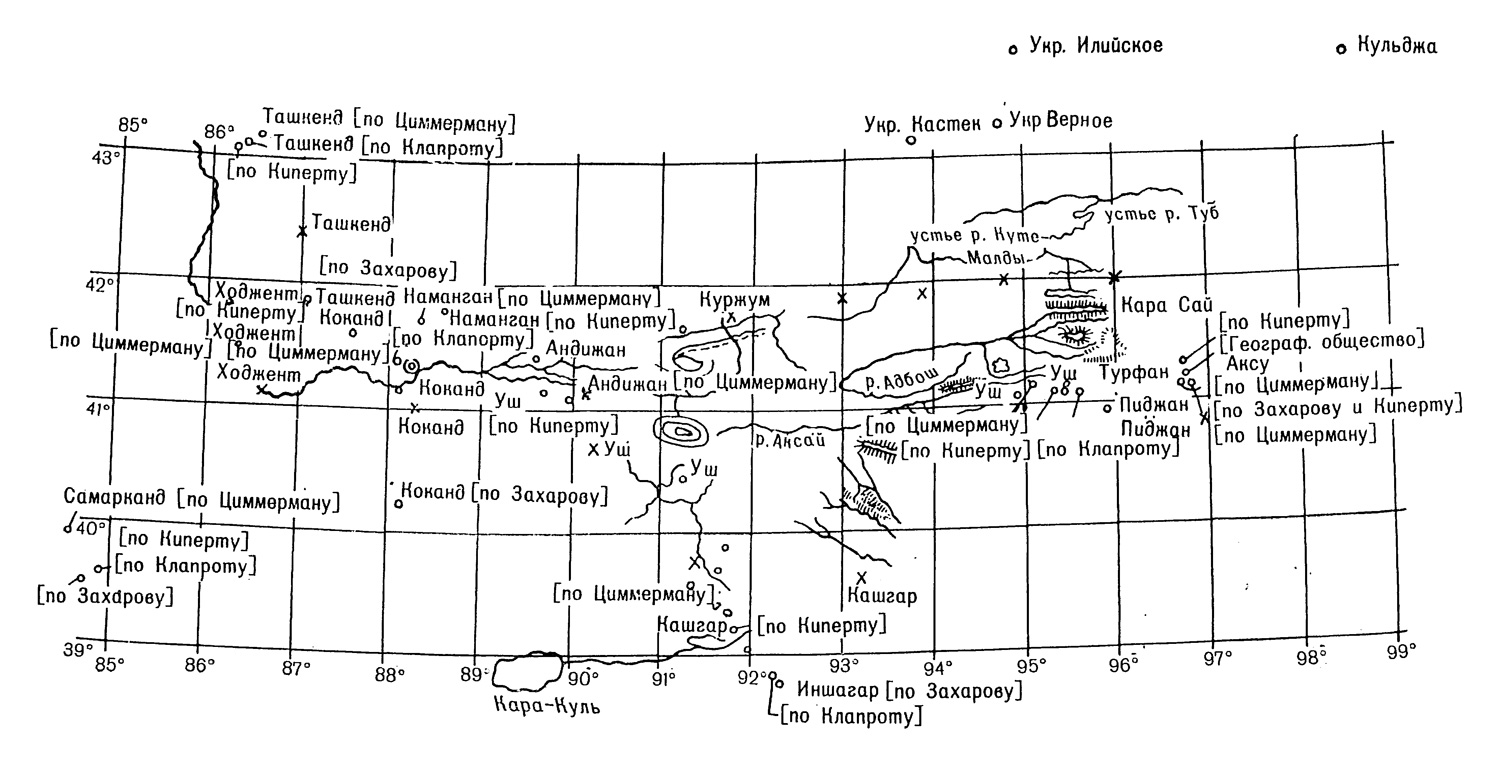

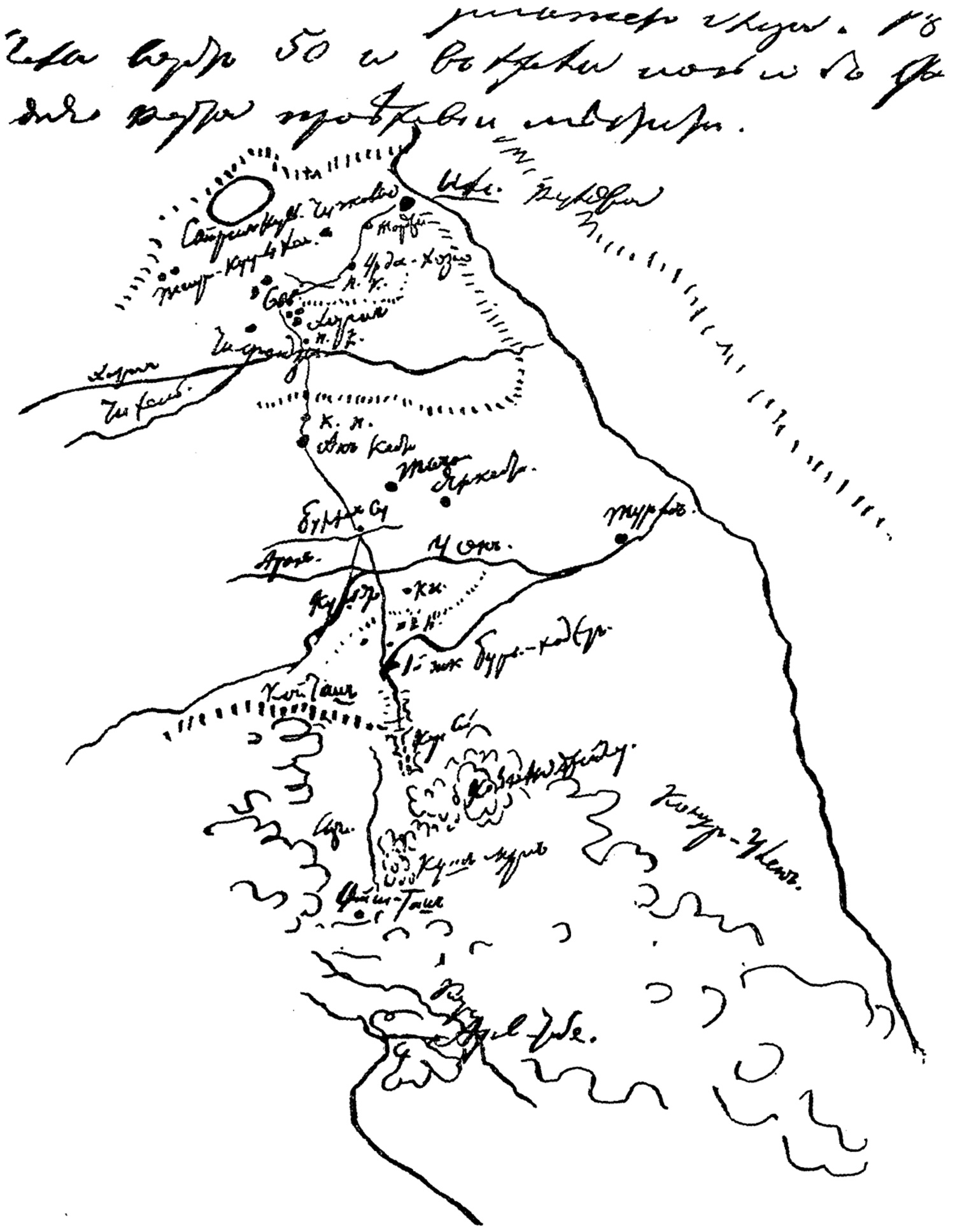

Карта пути секунд-майора Зендерта 1771 г. в Джунгарию. Из архива Ш. Уалиханова

Случай привел меня в Китай. Вот уже 6 дней, как я выехал из Капала и ожидал у Т[атаринова] товарищей по путешествию. Проход Югенташ, нет сомнения, есть один из самых благоприятных проходов во всем Алатаве, исключая разве Санташ, который еще, более удобен. Югенташ значит буквально — каменная насыпь. Название это происходит от маленького кургана, сложенного из булыжника, как делается много могил у киргиз; кургана, подобного которому в степи тысяча. Но, как бы ни было, югенташский курган славен и дал название целой горной долине и проходу; народное предание основание его относит к одному из джунгарских ханов, хонтайджиев, кажется Батору.

Югенташская долина есть горное плато, образованное течением на западе речек Агныкатты, Каргалы, на востоке Усека, Борохуджира, который при впадении называется Турген. Это — низкая, болотистая котловина на горной возвышенности, покрытая множеством ручейков или родников, называемая саз. На севере идут снежные горы Алатава, на восток к Китаю при Югенташе отделяется ветвь, известная под разными названиями: Хабырген, [Ирен-Хабурга, Эрен-Хабурга] и проч. На запад идут ветви Кызылкия, Сатлы до реки Коксу. Через Югенташ эта цепь связывается с горами Алтын-Эмельскими. Путь по Югенташу не представляет никаких особенных затруднений, кроме нескольких довольно крутых логов, образующихся течением ключей, впадающих в Каргалы. В 1852 г. полковник Ковалевский проходил через него с отрядом казаков при орудии. Первый самый трудный лог называется Кескентерек. Он отделяет отдельную сопку Аралтюбе от югенташской возвышенности.

Югенташ не представляет особенно картинных видов, как другие горные проходы Алатава, и не производит на десятую долю того впечатления, которым наполняется ваше сердце при проезде через Санташ при реке Тюпе. Направо, налево виднеются серые сплошные громады гор, покрытые редкими лесами ели или же вовсе голые. Только ровная поверхность самого прохода, сплошной зеленый ковер мягкого кипеца подзадорит вас, если вы охотник до колких растений, промчаться по нему стрелой и по- джигитовать порядком.

После однообразных горных видов, беспрестанно торчащих скал, немолчно шумящих ключей, густо заросших цветов этот дивертисмент как-то приятно действует на человека. Все нам надоедает: живем на широкой и гладкой Руси — рвемся на Кавказ, где стоит белоснежный Казбек, хочется видеть Альпы, нужны горы, «столпообразные раины» и «звонко бегущие ключи», а как бросит судьба в такую местность — сначала восхищаешься, потом все это начинает надоедать: и «столпообразные раины» и «звонко бегущие ключи» и опять хочется на свободу, на дол, на ровную степь, где растет береза белая, родная сосна. Там дыхание как-то свободнее и мысли текут шире, там как-то привольнее… Все безгранично, как степь, — и желания, и дела. Угрюмые, дикие виды гор, хотя живописные, как-то заботят, отягощают вас: то вас поражает великолепный водопад, вы как-то усиленно напрягаетесь мыслями, то какая-нибудь пропасть устрашает вас своей теснотой, громадные скалы, ревущие реки — все как-то сердито, во всем сказочно, || и вы настраиваетесь под этими впечатлениями к какой-то лихорадочной деятельности. Вам все чего-то недостает. Нет возможности жить в горах и быть народом веселым, беззаботным. Только степняк может знать цену золотой лени, он только может жить без горя, без печали, не думая о будущем… Только степняк может быть беззаботно счастлив. Он знает цену наслаждению покоем.

Реконструкция карты пути секунд-майора Зендерта 1771 г. в Джунгарию

В горах могут воспитаться черкесы. Он, рождаясь, борется с природой, каждый шаг его есть риск. Вокруг стоят твердые, угрюмые скалы, внизу пенится, шумит, ревет, ворочает камни какой-нибудь Терек. Вот его учителя. Какие примеры! Какое хищничество в зверях и в птицах гор! Тяжелый гриф терзает окровавленный труп, хищный ястреб нападает на беззащитного фазана, а орел отнимает его добычу. Медведь, тигр наполняют ужасом лес и делают беспрестанные набеги на бедных оленей.

Совсем другой ландшафт, другая природа окружают степняка. Там свобода, счастье и между зверями, и птицами божьими. Широкая река или необъятное озеро тихо струят свои гладкие и светлые воды; утки, гуси, лебеди гордо плавают на водах, поднимают гомон, шум, но все это дружно… Никто никому не мешает. Легкая чайка роскошно купается в лазури небес. Степной жаворонок поет свою песню на высоте и сладко трепещет крылами. Во всем беззаботность и лень. Беспредельная, как море, степь покрыта тысячами разных трав, бедные цветочки, тонкие и мелкие, расстилаются зеленой скатертью. Ветер ли пробежит — равно зарябят и тихо зашумят травы. Всюду жизнь: пчелы, бабочки парят с цветка на цветок. Я сам степняк и увлекся степью, пора обратиться к предмету.

После перехода через югенташскую насыпь начинаются ручьи, которые сливаются и, в виде дуги, тянутся от холма Кушмурун до возвышенности Койтас. Эти ручейки по сырости местности называются сазом (солонцом), хотя, в сущности, совершенно не солоны. С Кушмуруна через Койтас мы вступили в холмистую местность. Это последние холмы от Алатава к степи, открывающиеся на Или. По ущелью Карасай мы переехали эту гряду и вступили в узкую долину Борохуджира. Речка эта имеет, как все речки Семиреченского края, быстрое течение и каменистое дно.

С возвышенности, по которой ехали мы, открывалось все течение речки. Она тонкой полосой струилась по узкой щели. Направо и налево окаймляли ее серые голые куски скал. Все было пусто и каменисто; только густая рощица красивых тополей приятно синела на этом пустыре, как тенистый оазис в песчаной степи. Вокруг паслись лошади и доказывали собой присутствие человека.

Бивуак на берегу оз. Иссык-Куль. Карандаш. Рис. Ч. Валиханова. 1856 г

Это был китайский пикет, заключенный в естественный покров зеленых листьев. Часовой, стоявший на ближайшей горе, при нашем приближении заревел громко: «Боран!» (человек). Несколько бритых голов, с хохлами на макушке, выглянули из-за глиняной стены и тотчас же спрятались. Любопытство выражают только варвары, просвещенному китайцу не должно ни в чем уподобляться левополым. Мы в церемониальном порядке, устроенном по китайским правилам приличия и сознания своего достоинства, подъехали к берегу речки, имея впереди вершника, неизбежного в китайском этикете, и в благородном отдалении от караула стали разбивать свой стан. Когда мы устроились хозяйством и вошли в юрту, из караула показались китайцы. Один из них ехал впереди, и, как должно порядочному лое, господину, спустив повода, ступал самым тихим аллюром. Около шли другие посетители. Вверив свою лошадь попечительству какого-то оборванного калмыка, мандарин скоро вошел в юрту и, стоя с наклоненным вперед корпусом, начал, скребя горлом, как ученый скворец, свои приветствия. Во-первых, осведомился о состоянии наших желудков: «Чиляофан?» (обедали ли?). Потом спросил, или, как говорят китайцы, «понюхал», наше здоровье от имени цзян-цзюня и его товарища хебе-амбаня, спросил о дороге, «понюхал», еще о чем-то и еще. Во все время речи крепко держался принятой позитуры, только по временам разводил руки. Его просили сесть. Красный и усталый от жары, он вынул грязную тряпку и начал утирать свое лицо.

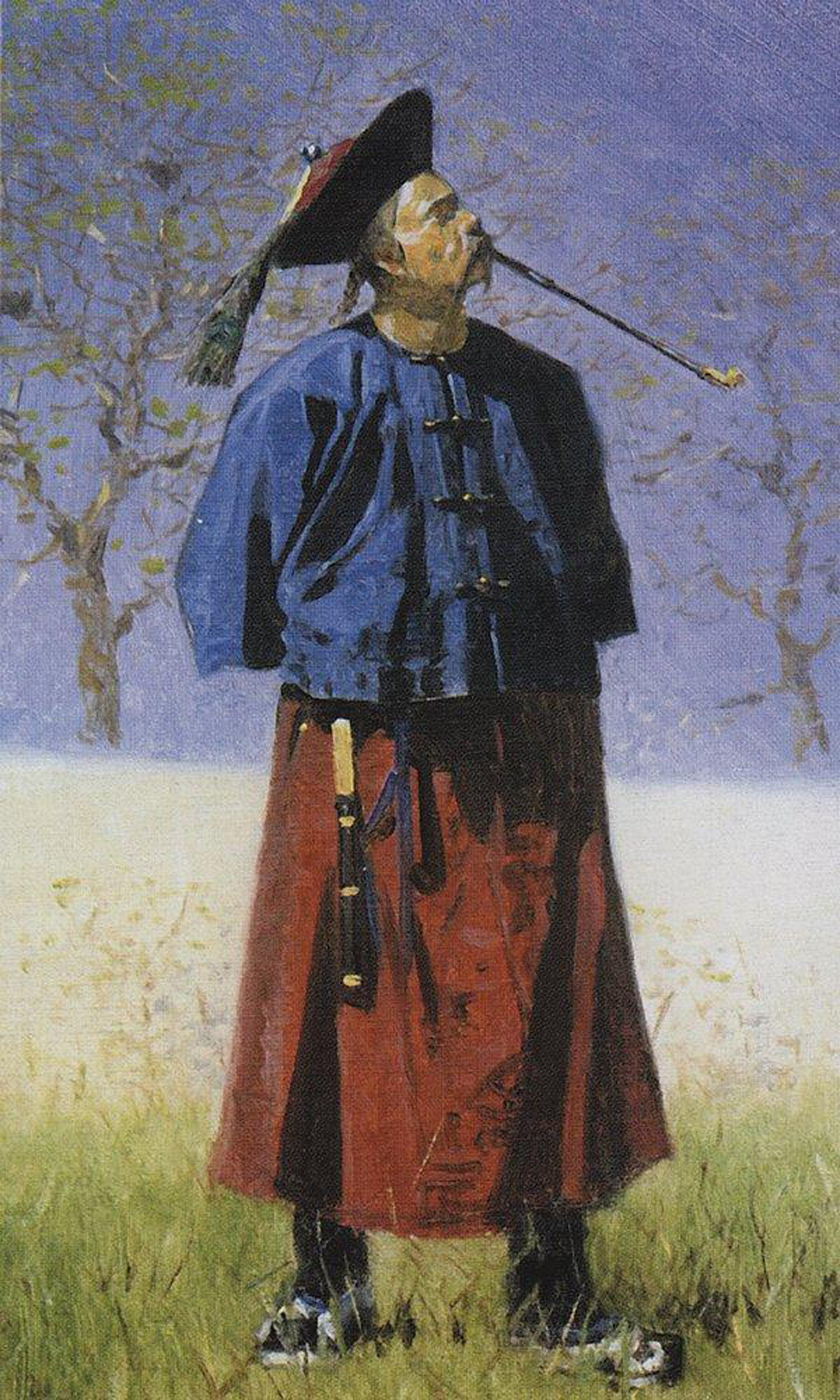

Отдохнувши, он объявил в дополнение к сказанному, что он, как манчжу по происхождению, прислан самим цзян-цзюнем в качестве вожака для нашей встречи и препровождения в Кульджу и что он служит при торговом дворе в должности дулая — рассыльного. Он знал немного по-татарски и объяснялся с нами уморительной смесью слов китайских и тюркских; все длинные слова он сокращал или отделял на несколько однозвучий и произносил своим китайским прононсом.

Дулая, или, как его называли попросту, дулай, был мужчина хоть куда. Физиономия у него довольно приятна и более походит на тип нашего башкира, нежели китайца. Полное его лицо не так скуласто, как у китайца, узкие и выдавшиеся шишкой глаза расположены на прямой линии, а нос у него даже слишком поднят для субъекта племени монгольской породы. Редкие, но длинные усы зачесаны прямо и закрывают губу. Он, по-видимому, ими занят, ибо беспрестанно гладит щеткой и опускает прямо на рот, или же он старается ими закрыть черные и гнилые свои зубы.

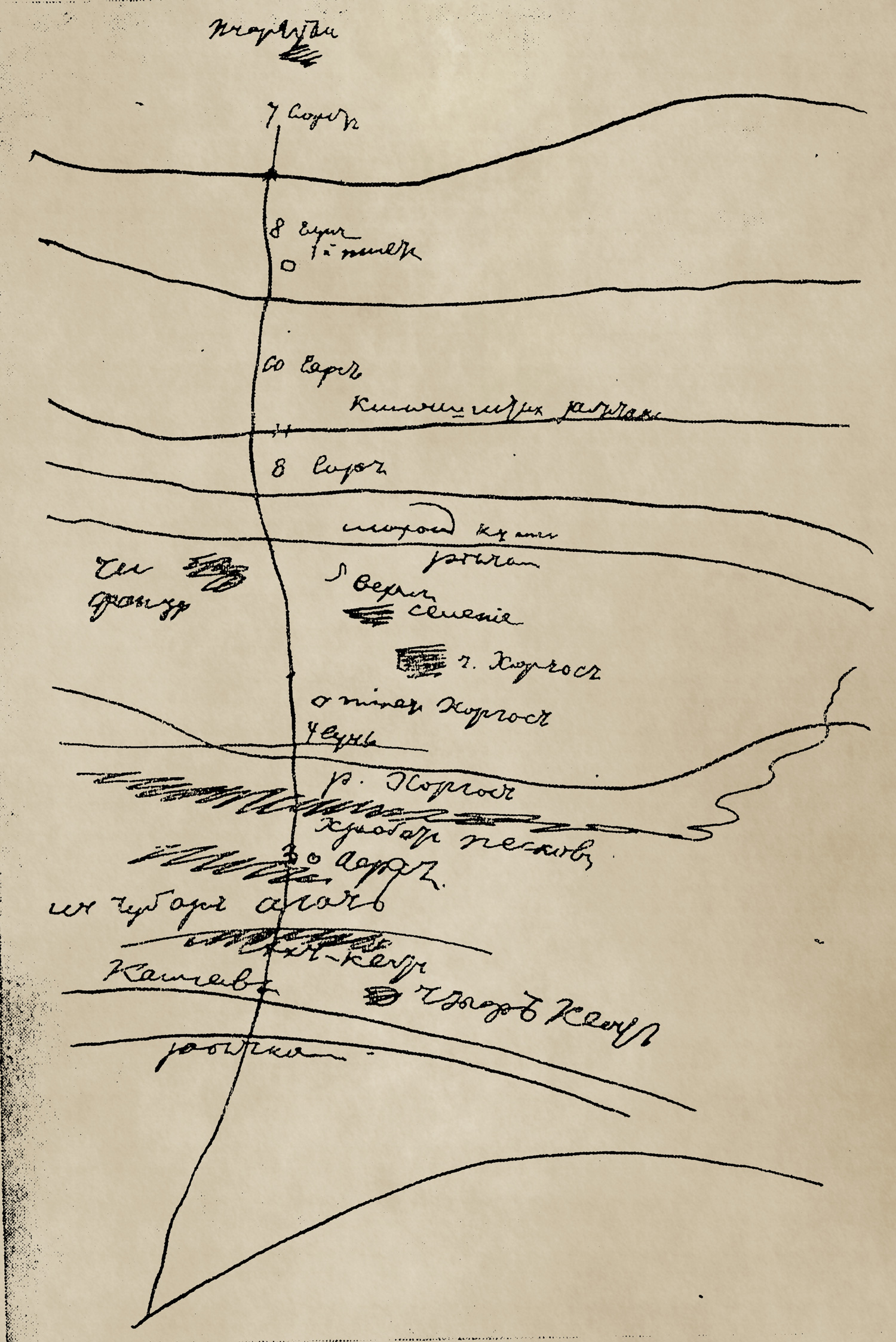

Часть маршрута из Верного в г. Кульджу. Схема в тексте дневника Ч. Валиханова

Одет он был в темно-синюю шерстяную курму, под которой виднелся серый, приспособленный к верховой езде, халат с разрезом как спереди, так и сзади. Черная суконная шапка с двумя собольими хвостами доказывала, что он в командировке, а белый матовый шарик — его обер-офицерский ранг. Между тем как дулай занимал нас ученым разговором и тонким обхождением своим доказывал нам, варварам, свою обтертость, пришел солонский офицер и от имени цзян-цзюня предложил дары. Уморительно было видеть, как поражались китайцы нашим отказом и как усиленно старались вразумить нас в тонкости обычаев и церемоний, представляя подарки эти выражением доброго расположения двух дружественных наций, и доказывали, сколь было несогласно вежливости и достоинству большого человека (так называли они нашего полковника) не принять дары.

Китайское правительство, как всякое азиатское государство, устраивает подобные подарки за счет народа, а офицера обязывает непременно доставить их по назначению, ибо снабжать гостя съестными припасами есть старый обычай империи. В случае отказа, т. е. непринятия даров, бедный офицер подвергается ответственности, неудачу приписывают неумению офицера поднести должным образом. Принимая в соображение это обстоятельство и еще чистосердечное признание китайца, что лицо его перед цзян-цзюнем будет черно, мы приняли двух баранов, 10 фунтов риса и столько же муки. У китайцев, как и у других азиатцев, черное лицо значит бесчестие, то же, что «руй сиях» у персиян.

2 число [августа].

От Борохуджира до р. Усека лежит песчаная голая степь, около Борохуджира всхолмленная и при третьем пикете обращающаяся в равнину, которая идет до самой Кульджи. Грунт земли глинист, состоит из рыхлых слоев песчанистой глины и мелкого мусора. Течение воды, весенние снега обрушили эти холмы, образовали яры и канавы. В степи нет никакой растительности, кроме юсана (мелкая полынь), полыни (Artemisia absinthium), чернобыльника (Artemisia vulgaris), эбелека, колючих кустов мелкого карагана (Caragana) и ченгиля (той же породы). Около речки растительность была более разнообразна: на берегу Борохуджира мы видели огромные кусты китайской конопли и чия. Кажется, одни ящерицы да змеи были хозяевами этих мест. Первые во множестве разных пород, зеленые и быстрые на бегу, последние — короткохвостые скользят всюду под ногами. Из птиц мы встречали только жаворонков и степную породу рябчиков (Syrrhaptes paradoxus Pall).

Реконструкция схемы части маршрута Ч. Ч. Валиханова из Верного в г. Кульджу

День жаркий, нет ни малейшего ветра, и солнце нагрело землю так, что нет возможности ступать ногой. По такой степи и в такой жар мы брели ровно 25 верст, пока не приехали к первому арыку от реки Усека. Усталые и томимые жаром, мы с особенным удовольствием воспользовались тенью нескольких серых ив, которые росли тут, и отдыхали в ожидании верблюдов наших, шедших позади. Мы ехали прямо на Усек, оставляя на правой руке за логом китайский пикет № 3.

Китайские офицеры, сопровождавшие нас, тоже остановились, но выбрали местом отдыха шалаш хлебопашца-солона, где, как признались после, успели перекусить луку и выпить свою вонючую водку — джу, разумеется, за счет хозяина. Покончив свою трапезу, они, по-видимому, к великой радости бедного солдата, которого безвозмездно разорили чашкой кислого молока, приехали к нам и предложили сделать привал на Усеке, до которого, по их уверению, было только 3 версты. Так как вода в арыке была мутная и около не было корму для лошадей, мы, разумеется, с большой неохотой сели на коней и опять, положив все упование на аллаха, подставили свои головы жгучим лучам китайского солнца.

Странный и печальный вид имеет подобная изнуряющая поездка. Кони, повесив головы, ступали мелким шажком, всадники сидели как-то вяло и, распустив поводья, думали бог знает о чем. На людях и скотах равномерно заметны были усталость и нехотение. Наши китайцы и тут действовали по правилам этикета, и тут устроили процессию, впереди которой тощий солон, вооруженный луком и стрелами, исполнял должность неизбежного динь-ма — гвоздь-человека. Господа чиновники на своих широких, как стул, седлах сидели бессмысленно и курили свою медную ганзу. Черная из грубой дабы … тряпка заменяла им уже шляпу; блином накрытая на голову, как у имеретинцев, папанаки, она была обвита косой, чтобы не падала, а спереди нависшие на лоб углы бросали обильную тень…

И тут степь была тоже гола и песчана. Только по течению речки росли деревья, чему мы очень обрадовались, представляя себе, что под тенью их можем спокойно отдохнуть; но увы! и тут открылось, что остановиться на Усеке нет возможности за неимением корма. И действительно, всюду был песок и булыжник, ни одной травы, даже чистого места для ставки юрты не могли отыскать при сильной рекогносцировке. Однако ж мы решили тут, под деревьями, остановиться и подкрепить себя, т. е. желудок, на малую толику.

В приятном ожидании предстоящего обеда я отправился для купанья к реке, и люди стали заниматься приготовлением чая и закуски. Несмотря на это, жажда мучила так сильно, что я лишился последнего терпения и начал пить теплый кумыз. Жажда увеличилась еще более; я пробовал охладить напиток и приказал привязать бурдюк [к ветке и опустить] в реку. Пил кумыз с водой, но все напрасно. Наконец подали ожидаемый чай. Удивительный и незаменимый напиток этот китайский лист в жаркое время: ничто, решительно ничто не может утолить жажду, как чай. Слава аллаху! Отвели душу! Да так успокоились, что были в состоянии выпить водки и закусить китайской уткой, которую вместе с несколькими курицами и огурцами купили по дороге у хлебопашца-солона. Жар был так силен, что одна из птиц наших снесла тут же, на песке, яйцо.

Пока мы проводили время под ивовым кустом и совершали свою походную трапезу, верблюды успели переправиться через реку и направились на речку Бурхансу, обильную кормом и водопоем. Надо было, наконец, и нам садиться опять на коней. Подкрепленные чаем, мы бодро сели на коней и поехали шибко. Степь от Усека начинает несколько изменяться. Открылось огромное пространство, усеянное лесами; направо была Или, а впереди синели низкие песчаные долины. Странно, здесь, где только проходит вода, там является и усиливается растительная жизнь. По Усеку уже росли, кроме ченгиля и таволожника, довольно высокие стволы серой ивы (Salix cinerea), джигдовника (джида), а несколько далее на арыках стали являться красивые стволы ильма с ярко-зелеными листьями и барбарис. Чем далее, тем более степь оживает: печальный и безжизненный характер ее смягчается зеленью деревьев, которые делаются все гуще.

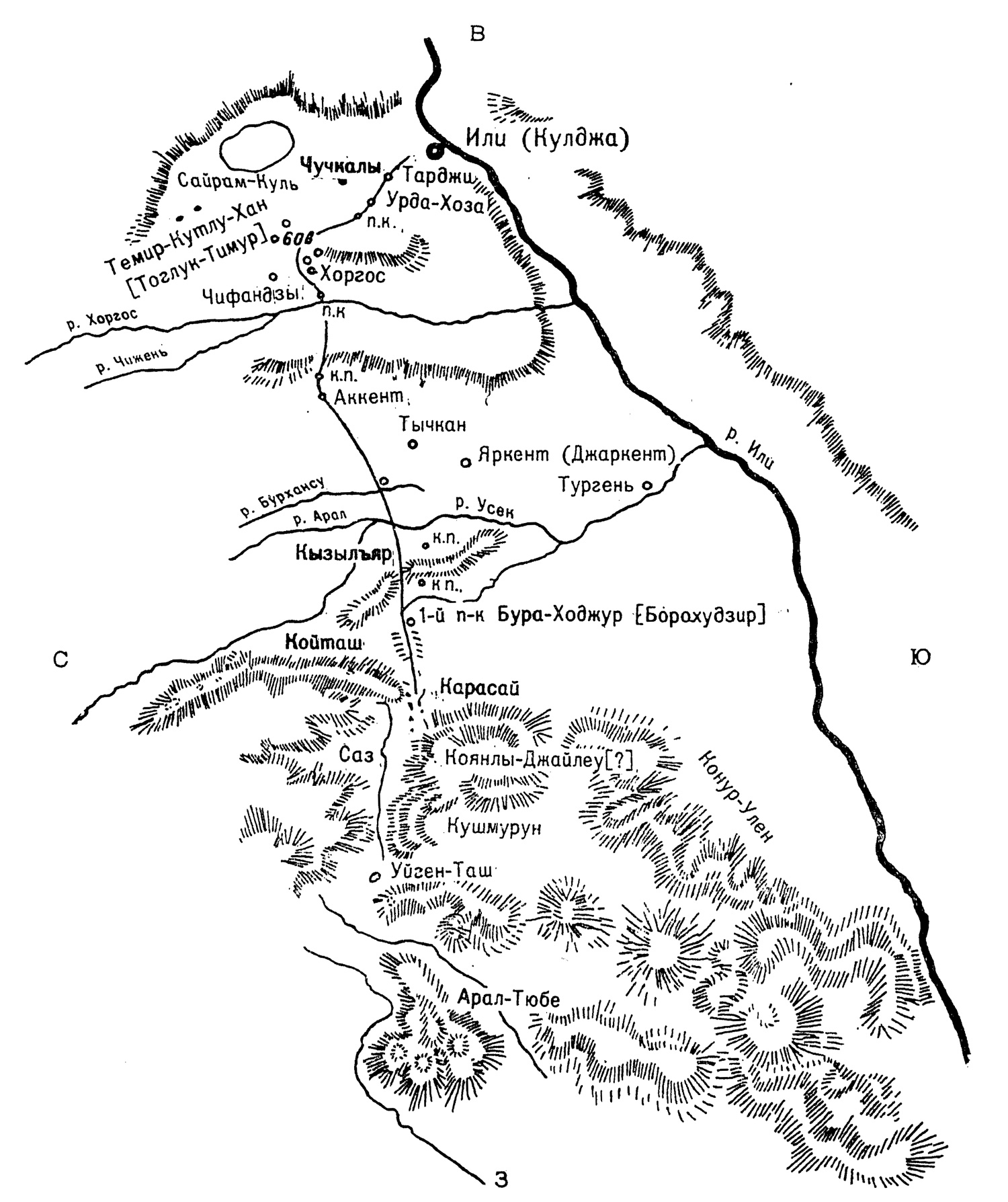

Реконструкция схемы маршрута пути Ч. Ч. Валиханова через Алтын-Эмель до г. Кульджи

По арыкам, которых здесь тысячи, растительность густа, высока. Разные колокольчики, васильки и высокие прямые стволы мальвы с большими белыми или розовыми цветами, солодки, низкий тростник и другие растут густо как около каналов, так и на местах, где проходили прежде каналы. Вообще здесь заметно более жизни, хотя грунт тот же, как в безжизненной степи, окружавшей нас за Усеком. Еще более разнообразят и придают жизнь местности огромные поля, засеянные пшеницей, просом, кунаком и джугарой (гаоляном). Особенно красивы высокие кривые колосья джугары со своими широкими, лоснящимися листьями яркого цвета. Смотришь и удивляешься: эту песчаную солонцеватую степь, на которой нет совершенно чернозема, которая сама по себе производит только горький юсан, колючий эбелек, бедные кусты терновников — кустов карагана и ченгиля, эту в высшей степени неблагодарную почву китайское терпение умело победить настойчивым трудом и заставило ее произвести то, что хотел он [человек]. Надо было быть китайцем, чтобы только подумать о возделывании такой пустыри. Но тем не менее он достиг своей цели и достиг легко. Взборонил землю без всякого предварительного удобрения, посеял и пустил по ним каналы, полные водой. Жгучему южному солнцу и живительному влиянию воды он обязан своим существованием.

Вот пример для наших земледельцев Астраханской и Оренбургской губерний, где такие местности считаются совершенно негодными и остаются без разработки. Посреди этих нив мы ехали и удивлялись, а земледельцы-солоны удивлялись нам и нашему узкому платью. Они оставили работу и смотрели, и делали свои замечания. Особенно мы занимали детей. Загорелые от солнца, с черным, как китайская канфа, телом, эти мальчуганы бегали голые и, болтая своими хохолками на бритой голове, бросались к матерям, которые сами, тоже полные удивления, с трубкой в зубах, говорили: «Улус»! (русский).

Жизнь кипела всюду: там и сям стояли временные шалаши солонов, около сидели грязные бабы в китайских рубахах, голые дети жарились на солнце, между тем как муж, покрытый только шляпой, в длинном исподнем платье, молотил хлеб, сидя на лошади и волоча запряженный в нее валёк. По дороге также ехали их обозы. Огромные телеги на двух громадных колесах, наваленные разным хламом, глубоко изрывали песочную дорогу, оставляя от колес неизгладимый до большого дождя след. Погонщик, сидя на облучке странным китайским грибом, погонял лошадь длинной палкой, издавал какой-то дикий, протяжный звук: «Угу… угу…». Иногда попадались одноколки, полные пассажирами, от 6 до 10 человек, запряженные в 6 или 7 коней, на корню был всегда один, а другие запрягались впереди первого.

Встреча китайских и русских чиновников в торговой фактории в Кульдже. Рис. Ч. Валиханова. 1856 г

Мы было чуть не заблудились: за деревьями нельзя было видеть, где остановились наши ставкой. Тут-то мы стали обозревать окрестность. Налево, очень близко от дороги, шла холмистая гряда, направо вдали виднелась широкой лентой Или и около нее темнели силуэты городов и их окружающей рощи. Это был город Тургенкент, стоящий при впадении Борохуджира в Или. Впереди пестрели отдельными рощами деревья, растущие по арыкам и по прибрежью рек, и пестрели густо, к Или они делались реже и, наконец, совсем исчезали так, что угол, образуемый впадением Усека в Или, был открытой степью. Зато около самой Или виднелись густые и темные леса. Пока мы смотрели в трубки и различали в отдаленных рощах белые пятна от городских стен, один из наших киргизов увидел между деревьями наши белые юрты. Мы ударили в нагайки и, буквально, помчались к своему стану, утешая себя перспективой долгого покоя. Среди кустов ильма (Ulmus campestris), густых ив расположились наши юрты, возле проведен был арык, окаймленный густой зеленью цветов. Облегченные от вьюков верблюды лениво дремали, а лошади, отпущенные на корм, встряхивали гривой, как бы не веря своему счастью и желая испытать, не сидит ли еще двуногий мучитель.

После утомительного и жаркого дня, полного труда, как особенно приятно в прохладный вечер лежать в юрте, в свободной одежде или еще лучше без одежды, и, поднявши вокруг юрты войлок для свободного течения ветра, отдыхать. Это своего рода высшее удовольствие, доступное не всякому. Одно только воспоминание о прошедшем и пережитом усугубляет его во сто крат. Одно досадно — комары, мошки и другие гнусы не дают возможности вполне наслаждаться степным комфортом и делать кейф. Не помню почему, но этот вечер остался в моей памяти по своей чрезвычайной приятности, как лагерь наш при Кудорге во время иссык-кульский экспедиции.

Что-то особенно приятное, успокаивающее было в самой природе. Не холодно и не жарко — умеренная благая середина, чистый воздух, приятные виды и, наконец, эта живописность в самом расположении походного нашего стана, поднятые, почти сквозные, решетки белых юрт, возле костра и вокруг группы казаков с трубками, киргиз, готовящих на угле «тостик» — грудинку или хлопочущих около котла с мясом. Под тенью деревьев в различных позах отдыхают козаки, набросив несколько шинелей на ветви для тени. Возле них стоят копья конусом и ружья на сошках и разбросана амуниция. Около отрядного скарба, мешков с мукой, разных кулей лениво ходит часовой и завистливо посматривает на отдыхающих камрадов. Счугуренные (так принято киргизами на степном языке их называть лежащих верблюдов) верблюды лежат рядком, жуют жвачку, и от их тяжелого дыхания и от испарины поднимается синяя струйка пара. Между кустами разбросанно щиплют траву стреноженные лошади, подпрыгивая всем корпусом, чтобы идти далее. Вся эта картина освещена ярким, чудно розовым светом заходящего солнца; вода, листья на деревьях, летающие жуки, мухи, комары — все это блестит, светится тем же колером.

Спал жар и оживилась природа. Воздух наполнился шумом тысячи разных насекомых, послышалось пение пташек в притальниках… Послышались крики гусей, уток и перепелей в соседних пашнях. Началась какая-то шумная, хлопотливая, полная веселья жизнь, всюду — жизнь, противоположная мертвой тишине дня. Вечер возвратил к самосознанию и наших китайцев, которые все время спали под деревом, точно убитые.

Дулай явился опять с товарищем своим и опять привел двух баранов и [принес] опять риса. На татарском языке, по своему обыкновению лаконически, он «понюхал» здравье большого человека и стал опять доказывать, что подарки непременно следует взять. Вот для редкости образчик его джанголизма: большой человек… дорога далекая… спроси…, хорошо спал. Цзян-цзюнь и хебе-амбань…, скажи… большой человек… юсун бар (есть обычай), есть бараны… есть рис…., кое-что есть. Белый царь, Хуаньди хамиту чиданде… равны, друзья… При этом он сложил два больших пальца и сказал: «Шу янзы». (Шу — татарское слово «вот», янзы — китайское — «сорт». Подобного сорта), и оканчивал: «Ступай, большой человек… скажи… юсун бар — есть обычай!» Для знающих татарский [язык] не излишне было бы привести собственный подлинник китайской речи по своей оригинальной замечательности:

На этот раз домогательства дулая были уважены в последний раз: баранов у нас было много и своих, а взяв их подарки, нужно было отдаривать и их. Чиновники были так довольны этим принятием, что с радости молодецки начали пить ром, который мы им предложили, и напились до того, что пустились в изъявление своего расположения и дружбы, выражая это особенно сильно складыванием ровно двух больших пальцев.

Дуньчи, переводчик, состоявший при них, предложил нам спеть свою песню и просил только дозволения офицерства. Сначала чиновники, действуя согласно этикету, не хотели, но потом сами стали подтягивать артисту. Дуньчи пел по-калмыцки, по-таранчински и, наконец, хватил импровизацию по-киргизски. Солоны живут вместе с киргизами и хорошо знают язык татарский. Всю ночь слышались около скрип телеги и пение калмыков, солонов и удивительный их ямской крик. Китайцы поют довольно приятно […]

3 число [августа].

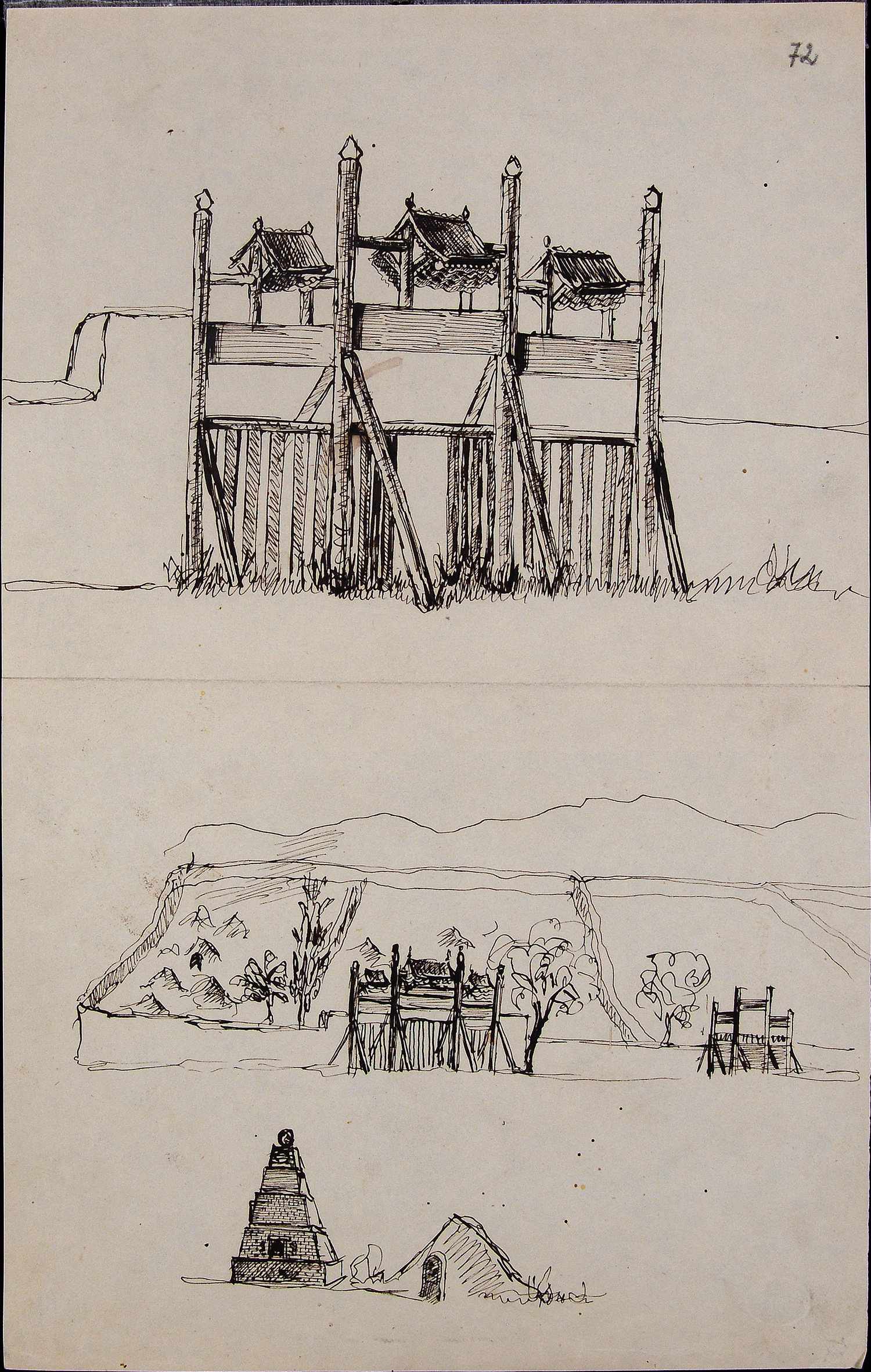

Городские ворота в Западном Китае. Перо. Рис Ч. Валиханова

Весь проезд мы ехали по лескам и по арыкам. Беспрестанно попадались пашни, земледельцы и местами одинокие фермы мызников. Направо мы оставили города Яркенд, Тычкан, место пребывания сибо-занги, полкового майора (киргизы называют его чибчжэен), и шли прямо на Аккент. Мы ехали все по лесу, состоящему из ильма, джигдовника и ивы, мелкий ченгиль покрывал эти места также густо. Кроме растений, попадавшихся на ночлеге, по деревьям вились разные вьюны: хмель (Humulus lupulus), плющеобразный вьюн с белыми волосообразными [стеблями], лиловыми цветами покрывал кусты ченгиля так густо, что казался кучей собранного льна. Изредка попадался барбарис, шиповник (Rosa cinnamonea). Грунт и здесь был тот же, даже местами обращался в сыпучий песок, но вода, обильно разлитая всюду, поддерживала своей влажностью растительную силу этих Habitusoв. Сделав верст 15, мы увидели густую рощу высоких вязов, ив и красивых пирамидальных тополей, между стволами которых белели стены глиняных домов. Город довольно чист по наружному виду, окружен стеной.

Через деревянный мостик, брошенный на ров, мы въехали в город. На улицах, внутри оград домов, всюду росли ильм, ива и тополь, раскинув длинную тень. В городе была невозмутимая тишина, казалось, что мы въехали в необитаемый оставленный антик. Только из-за угла показавшаяся китайская девушка с двумя мальчуганами доказала истину. Солонка была очень смугла, но приятна лицом, на голове торчали какие-то цветы, волосы были убраны a’la chinois назад. На ней было синее китайчатое платье с широкими рукавами, убранными в два ряда белой тесьмой; дети были голы, головы их были «оголены». У одного из них, который был больше, на макушке торчала маленькая коса, а [у] маленького были оставлены [волосы на] одних висках, заплетенные, они походили на рога.

Дух империи — необщительность и замкнутость — выражался в первом городе: каждый дом стоял отдельно и был окружен стеной; казалось, что хозяин заперся в четырех стенах, как вассал средневековой Европы, для того, чтобы не видеть соседей, не говорить. На улицах было очень пыльно. По большим огородам, которые были за городом и на которых работали женщины и дети, и по пашням видно было, что солоны народ трудолюбивый и зажиточный. Храмина их была окружена садом из одних только пирамидальных тополей; резные врата и драконы служили вывеской. Что за красивые деревья эти тополя со своими белыми и прямыми стволами, как приятно рябит ветер их серебристые листья! Так и хотелось бы под тенью их раскинуть шатер и уснуть.

Курильщики опиума. Карандаш. Рис. Ч. Валиханова. 1856 г.

Странное желание, подумаете вы! Но кто бывал в утомительно долгих дорогах, тот, конечно, поймет всю прелесть этого простого, даже грубого желания. Выбравшись за город, в 3½ верстах от города, мы стали на ночлег и принялись за чай. В городе наши люди успели купить дынь, арбузов, яблок и лакомились ими. Всю ночь нас сильно беспокоили комары.

4 [августа].

Рано. Подъем. Ударил барабан. Нам нужно было переехать наносные пески, образующие всхолмленную гряду, идущую до самой Или. Мы решили этот трудный для лошадей переход сделать при утренней прохладе и, как говорят казаки, по салкынчику. Через три версты оставили мы лесистое урочище Чубаp-агач, которое идет от Усека до гор, и вступили в сыпучий песок.

От ночлега нас провожал китайский офицер с пикета. Мы стали от нечего делать разговаривать с этим старым воином. Он был родом солон и из бохшей-урядников был произведен цзян-цзюнем во второй чин, и был в этом ранге уже полтора года. Старик рассказывал, что они, солоны, служат все в войске и получают чины смотря по отличию. Сам он был в нижнем чине восемь лет и говорил, что сын его должен также начать службу с солдата. Это правило распространяется и [на] потомство их амбаня. Только умершие на войне могут передать свою пенсию сыну. На нем был камышовый колпак конической формы с красным волосом. Это виц-кивер, который служит только на местной службе. Командированный в другое ведомство, он надевает черную шапку с собольим хвостом и пером. Таким образом, разговаривая, мы въехали в глухую средину песков. Здесь они так глубоки, что образуют довольно высокие холмы. Странно, каким образом песок этот мог образовать целую цепь, вроде поперечной стены, как бы насыпанной рукой человека? Пески эти идут перпендикулярно течению [реки] на протяжении 50 верст и в ширину имеют верст 10.

Что за пустынные виды! Кроме громады песка, вы не видите ничего: какой-то голый куст степного растения, называемого киргизами юзген, покрывает его там и сям. Куст этот коленчатый, без листьев, нижние стволы серебристо-белого цвета, а тонкие веточки — зеленого. На нем есть что-то вроде цвета — высохшие листочки совершенно круглые в несколько рядов. Местами попадаются юсан и какое-то желтое уродливое растение с шишковатой иглистой головкой и еще какой-то злак — более решительно ничего. Следы змей, ящериц и крыс переплетаются и образуют хитрую и замысловатую сеть. Несмотря на то, что было рано и холодно, но короткохвостые ловкие ящерицы шныряли тысячами, а в одном месте лежала огромная черная змея. Видно было, что пресмыкающийся гад был полным и единственным хозяином этого страшного места.

Реконструкция условной карты Средней Азии, составленной Ч. Валихановым

Хорошо, что мы воспользовались утренней прохладой и прошли благополучно эту маленькую сахару. Верблюды любят песок; мягкие и мясистые их ноги ступают на уступчивые пласты песка, как на ковер, но и они заметно устали от беспрестанных подъемов. Много песков в Киргизской степи. Есть пески страшные, на несколько сот верст, но такой мертвой местности нет нигде. На берегах Или, Сыра и Сарысу лежат на огромных протяжениях песчаные пустыни, но жизни в них более: по крайней мере более растительности — саксаулы, джингили, чий и другие кусты образуют целые леса.

Слава Аллаху! Наконец вышли на твердый материк. Удивительно заметный переход [нас] спускает с последнего песчаного холма, и характер местности резко изменяется: нет последовательности и переходов. Опять открылась ровная степь, но с другими растениями и с другим оттенком. Грунт сначала был каменистый — из галек и мусора. Джингиль – растение из породы божьего дерева с неизбежным в степях ченгилем разнообразило местность своими красивыми кустами. Чем далее, тем степь принимала характер, сходный с прежде пройденным; но деревьев ильма и джигдовника было мало, если и были, то в виде мелкого куста. Переходя реку Xоргос, мы терпели сильное нападение от бесчисленных полчищ комаров, которые своей многочисленностью образовали над нами густую тень. От усиливающейся жары другая тень была бы очень кстати, только не та, которую образовали комары. Нисколько не преувеличивая, смело можем сказать, что при Хоргосе мы чуть не сделались жертвами кровожадности этих насекомых. Густые камыши и береговая растительность, увлажненная водой, скрывала и рождала этих «нарочито гнусных тварей».

За рекой стоял китайский пикет, офицер которого встретил нас и провожал до ночлега. В виду грязных стен среднего поста мы разбили шатер, напились чаю и уснули глубоким, богатырским сном, хотя под головой у меня был просто погребец, утлы которого сильно врезались в затылок. Я ничего не чувствовал и спал непробудно, как султан на мягких диванах своего гарема, уткнувшийся в роскошные и нежные формы какой-нибудь «розы наслаждения». Действительно, мне грезилось что-то в этом роде. Я чувствовал давление под головой, но мне снилось, что [это] была белоснежная рука красавицы, обнявшей мою голову. Я чувствовал жар, но мне казалось, что это ароматичное дыхание моей временной собеседницы. Нечего говорить, что мне было страшно досадно, когда разбудили и сказали, то верблюды уже на ночлеге.

Чем далее [мы] углублялись в Китай, тем более заметно было жизни и населения. Так, теперь перед нами прямо и налево виднелось несколько китайских городов и селений, или правильнее, синели рощи, в которые, в буквальном, в тождественном смысле слова, были погружены эти города. Надо отдать справедливость китайцам в этом случае, если б среди гадкой голой степи торчали бы одни стены их земляных низких домов, то и самый путь для странника, утомленного пустынной окрестностью, был бы во сто крат несносен и труден, как поездка по какой-нибудь нубийской долине. Зато что за удовольствие чувствуете вы, подъезжая к этим зеленеющим оазисам после той открытой для палящих лучей солнца беззащитной степи. Мы имели удовольствие проехать около одного из таких, так сказать, купающихся в роскошной зелени садов-городов — Хоргоса. Направо оставляли в 2 [верстах] расстояния город Чимфанзе с гостиницей для путешественников. Направо же, вдали, около гор, виднелось много подобных зеленых точек: то были селения солонов и сибо — Купчан Верхний, Средний и Нижний.

Хоргос есть главный город поселения; в нем живет полковой командир из сибо, называемый хожуртай, старший по амбаню, [подчиненный] бригадному генералу, который живет в Иле при цзян-цзюне. Он состоит из трех отдельных садов, т. е. форштадтов, отделяясь на версту один от другого. В Чимфанзе есть сады и огороды. Там купили наши люди яблоки, персики и разные овощи. Замечательно, что в поселениях мы ели огурцы, похожие на наши, большие и сочные, нисколько не походящие на китайский уродливый тонкий кияр. В трех верстах от города, на реке, обросшей камышом, мы стали на ночлег. Около нашей стоянки был мир. Пешие, верховые китайцы, китайцы в разнаряженных экипажах, запряженных в разнородные животные, переезжали взад и вперед беспрестанно, подобно муравьям, хлопочущим в муравейнике. Всю ночь слышен был скрип их огромных, должно быть, худо смазанных кунжутовым маслом колес и крик погонщиков. По временам праздный сын Срединного цветка затягивал свою песню. […]

Базарная харчевня в синьцзянском городе Кульджа, русская гравюра второй половины XIX в.

В числе проезжавших особенно обратил наше внимание какой-то лоя, не столько сам он, сколько его экипаж. Мы второй раз увидели китайскую господскую одноколку. На двух колесах был посажен кузов, вроде миниатюрного домика, с окнами по сторонам. Он был обтянут синим холстом, и колеса были окрашены под тот же цвет. В корню и к нему, как говорится, гусем (иначе не ездят в Китае) были запряжены два лошака, увенчанные колокольцами. Над коренной стоял зонт из четырехугольного куска холста, он был прикреплен одним концом к верху кузова, другим — к двум сошкам, перпендикулярно воткнутым к концу оглобель. Впереди ехал, как и всегда, вершник, передовой, сзади был конвой. Кучер шел, как подобает сану всякого порядочного человека, возле экипажа пешком с длинной палкой [и] по временам пугал лошаков. Вообще ехали тихо, с достоинством. В первый раз это нас занимало, но впоследствии увидали столько чудес в подобном роде, что не раз клали палец удивления в уста и все упование возлагали на аллаха. Машаллах!.

Комары были здесь так же неугомонны, как на Хоргосе, так что встав утром, [мы] чувствовали страшный зуд и изъян по всему лицу. Весь вечер я ходил с ружьем, но был ужасно несчастлив, слышал под ногами крик перепела, а найти не мог.

5 число [августа].

С камышистой речки, которая, между прочим, ознаменовалась открытием водяных змей, мы по направлению WSW прошли через пикет на деревню Урда-Хоза, где в тени огромного ильма, покрытого множеством воробьиных гнезд, разложили ковер и стали отдыхать под нежное воркование голубков, которых было тут довольно.

Надо сказать о дороге. Направо, около гор, мелькало множество рощиц; чем ближе к Иле, [тем они] делались гуще и гуще. Одна из этих рощиц есть оболочка мусульманского городища Темир-Кутлухан, со знаменитой гробницей этого хана, который считается святым. Дорога, по которой ехали мы, идет через засеянные пшеницей, кунаком, джугарой казенные поля или же по кочковатой и изрытой местности, по которой обильно растущие бурьяны, чертополох (Cirsium lanceolatum), подорожник (Plantago major) и остатки разных злаков доказывали, что и по ним ходила соха. При нас подняли фазана, но старания наши отыскать его были тщетны: он бегает быстро и скоро исчезает в густой траве. Огромные стволы деревьев и разрушавшиеся стены оставленных мыз угрюмо смотрели на наш проезд.

Под одним деревом сидели мусульмане — пахари — и ели свою скудную лепешку. От влияния ли солнца, под которым они жарятся круглое лето, или это заключается в породе, как бы то ни было, туркестанцы Шести городов чрезвычайно черны и имеют авганский тип лица. Впалые, углубленные глаза, тонкий и изогнутый, как турецкая сабля, нос, узкие губы и бедренная худощавость отличают их от других среднеазийцев. Влияние Китая отразилось на них как нравственно, так и наружно.

В противоположность жителям Западного Туркестана, славным на мусульманском Востоке своим фанатизмом, столица которых Бухара называется священным именем «неугасаемого светильника истинной веры» и которая в сущности есть притон, вертеп ханжей-улемов, ишанов-серебряников, спорящих в продолжение нескольких лет только о наружных обрядах веры и которые из недр своих медресе изрыгают на всю территорию мусульманства мулл-изуверов вроде Мансурова, казимулл и других в этом роде лицемеров, так, в противность мусульманам названным, они более веротерпимы и не так привязаны [к] внешней рутине обрядности. Хотя, конечно, шаткость и нетвердость [в] вере ведут иногда за собой и нравственную деморализацию, но кашгарцы в основных, коренных принципах веры, может быть, сильнее какого-нибудь Мевлеви.

Цинский офицер. Рис. В. В. Верещагина

К числу хороших сторон кашгарского нрава надо отнести свободу женщин, которые участвуют во всех публичных собраниях и даже более — без них не может быть собрания меджлиса. Что же касается до наружного влияния китайской цивилизации, то оно ограничивалось тем, что украсило бедро каждого таранчи ножом, палочками для еды и голову — китайской шапочкой с кистью. Народ этот никогда не пользовался совершенно свободой; влияние этого рабства и зависимости наложило на их лица печать какой-то угрюмой и печальной безнадежности.

Обратимся к нашему рассказу. Между тем как мы, сидя под деревом, скинув сюртуки, наслаждались прохладной тенью листьев, любопытные китайцы собрались около костра, где нам готовили обед. Более правильные лица солонов заметно отличались от совершенно монгольского типа шампанов. Шампанами называются ссыльные на поселение и в каторжную работу преступники из внутренних губерний. Эти истые потомки династий Хань (так называют себя китайцы) имели удивительно узкие с косоватым разрезом глаза, плоский, едва выдающийся нос и широкие скулы. Роста они были среднего, худощавы. Редкие клочки волос едва заметно торчали над широким ртом и на остром подбородке. Манджуры, сибо и солоны высоки ростом, плечисты, сложены очень плотно и тонки в талии. Лицом они походят более на наших башкир, чем на китайцев. Между ними нередко попадаются лица довольно правильного овала и с поднятыми носами. У нашего приятеля дулая даже замечается в носе излишняя массивность. В числе глазевших был один бохшо, урядник из солонов, человек, по-видимому, зажиточный, судя по платью, и неглупый, принимая в соображение замечательную толстоту желудка.

В Китае вместилищем разума принимается желудок: если у вас замечательной величины брюхо, то очевидно, что у вас замечательный ум. Это факт, в истине которого, со времени династии Цинь, ни один китаец не смел сомневаться, да и смешно было не верить тому, что 2х2=4. Этот бохшо, по-видимому, сильно тщеславился своим «умом» (как же не гордиться явным выражением своего превосходства). Он пристально всматривался в наши желудки, чтобы узнать степень нашей мыслительной силы, и, увидев поджарые наши субъекты, он презрительно отвернулся и особенно гордо заковылял, из чего было ясно, что о нас, русских, составил мнение самое невыгодное относительно умственной силы.

В числе свиты «гениального» бохши был шампань, старичок с плутовскими глазами. С ним были две резвые молодые девушки, его дочери. Маленькие шалуньи бегали около нас, скакали и резвились, точно егозы. На них были коротенькие китайчатые рубашки, исподнее платье и башмаки. Лоб был обрит, а остальные волосы были убраны назад. Какие-то цветы, вроде астры, были кокетливо приткнуты на их маленькие головки. Девушки были очень недурны собой, разумеется, в китайском смысле. Я взял в руки сахар и стал их манить, повторяя единственно мне известное китайское слово «хауле!» (хорошо). Мои китаянки продолжали егозить и махали мне руками, приглашая к себе. Отец маленьких, узкоглазых нимф, увидев нашу эту сцену, как человек бывалый и высокопрактичный, живо сообразил, что всякое подаяние благо, и потому, взяв дочерей за руку, он подошел к нам и сказал: «Хауле! Здорово — бухе». Он сел и стал рекомендоваться, что он уроженец Гандуна (Кантона) и потом показал на свои скулы, обращая наше внимание на синие пятна, клейма, которыми был отличен при ссылке. Мы хорошо поняли, как он попал в Западный край.

Китайская конная повозка. Снимок 1875 г.

Между делом я начал было пантомимный разговор с юными красавицами, но решительно ничего не мог сказать. Китаянки очень забавлялись и при каждом моем жесте звонко хохотали, приговаривая: «Хау! (Хорошо!)». Мне чрезвычайно нравилась детская простота и естественная веселость этих безыскусственных детей природы. Как они были рады и как весело грызли данный им сахар! Одна из них даже погладила меня по голове, сказав: «Хороший господин русский». П. дал им две серебряные монеты. Господи! Как непритворно радовались они блестящему металлу, как жадно побрякивали их в руках и показывали отцу, и хвастали: одна говорила, что у ней лучше и новее, другая, — что у ней. Отец улыбался и благодарил нас низким поклоном. «Улюс — славный человек», — кричали дети, подбегая к толпе, и для совершенного удостоверения слов показывали деньги. О золото, золото! В Китае и дети знают твою цену.

Шампаны народ трудолюбивый: по дороге с поля и с пашен шли они беспрестанно. Одетые легко, в широкополых блинообразных шляпах, они несли на себе то срезанный мусуй, то чий или камыш для циновок. Вообще, праздных было мало. Зеваки, смотревшие на нас, составляли исключение. Это были или народ чиновный, как «умнобрюшный» бохшо, или старики, или же дети.

Наш казак, посланный вперед в Кульджу, приехал назад и отрапортовал, что «консул изволит-де ожидать Вас в деревне в 10-ти верстах». Не знаю, как мы проехали деревню; пыль, поднятая на улице перевозчиками каменного угля, была так же густа, как всякий непроникаемый мрак. Запах от лука, перца и дым трубок носился в этой стихии на земле и не давал дохнуть; крик погонщиков то долгий оу, оу, оу…, а то вдруг резкий пур, пур, пур слышался всюду. Казалось, что сейчас попадешь под одно из этих громадных колес и сделаешься так[им] же мягким, как избитые куски мяса для beefsteaks’y.

Урда-Хоза — деревня чисто китайская: в ней есть все, что должно быть в каждом порядочном местечке Поднебесной империи; есть в Урде-Хозе целый ряд харчевен и ресторанов, есть оборванные шампаны, есть трубный дым, лук, и все это как следует покрыто густым туманом пыли, и по улице стоят телеги и слышатся крики. Словом, уличная [жизнь] кипит и в разгаре. Весь народ сидит под навесами ресторанов и пьет на последний ярмак чай и [ест] суп с луком и стручковым перцем.

Сколько рож проходило мимо нас! В конусообразных шляпах и в шляпах наподобие блина шампани, голые телом, несли снопы гаоляна или воду, курили свой джен-дой и глупо улыбались, иные же хитро подмигивали, как будто говоря: вы что за люди, вот посмотрите на нас. Непостижима уму самоуверенность китайца. Он никогда не похвалит все, что не китайское. Попробует шампанское и спрашивает, где мы купили их джу, рисовую водку.

Сом. Рис. Ч. Валиханова. 1856 г.

Селение это было самое грязное. Под навесами домов сидели оборванные сыны Срединного цветка, пили чай. На улице стояли огромные фуры с каменным утлем. Волы, запряженные в уродливую таратайку с колокольцами, поднимали густые облака пыли, так что не было возможности видеть едущих подле. Дикий крик погонщиков раздирал ухо. Наш чиновник дулай гордо объявил, что это сборное место для всех проезжих и что дом под навесом, где чаевали, есть гостиница, и спросил, есть ли у нас такие заведения. Сделав верст 15 по степи песчано-глинистого свойства, мы въехали в другую, более опрятную деревню. Налево, около подошвы горы, виднелись две рощи. Это был город Гомту, называемый Темир-Кутлукхан. Там погребен какой-то мусульманский угодник. Ближе к нам осталась деревня Чучкалы. Деревня, в которую мы приехали, называлась Тарджи. Она населена шампанами и таранчи — кашгарскими переселенцами. Хлеб и джугара, мусуй здесь были лучше и [занимали площадь] обширнее, [чем в] других мест[ах]. Черные, как угли, с правильными чертами лица мусульмане в белых рубахах пололи хлеб и пугали криком стаю ворон, которые летали в таком множестве, что затмевали солнце. Среди деревни протекала речка, образующая пруд, где купалось несколько мальчиков. Они не обращали на нас особенного внимания. Русские ездят с матой, и русские им не в диковину. Здесь ожидал нас консул, и мы отлично провели вечер. На лугу около деревни гуси подняли страшный крик и зазывали наших охотников к себе. Пока мы пили чай, на яру собрались китайцы, закурили трубки и на почтительном расстоянии начали с высоты обозревать нас, не выражая, впрочем, особенного удивления.

Китайский офицер, встретивший нас от имени цзян-цзюня, и другой, доставлявший провизию, провожали нас в дороге. Они имели на голове черные колпаки с хвостом соболя и с шариком. Черный колпак означает дальнюю командировку. Караульные офицеры, провожающие от своего поста до следующего, напротив, ехали в конусообразных соломенных шляпах. Это значило, что они исполняют местную службу. Впереди всегда ехал один солдат в халате с луком и колчаном. Это передовой вершник, называемый китайцами дин-ма (гвоздь-человек), неизбежный провожатый всякого порядочного человека. Офицеры же ехали верхом, согласно официальной десятитысячной церемонии, тихо и курили ганзу. На Борохуджире мы ходили в пикет и обозревали его достопримечательности. Пикет окружен глиняной четырехугольной стеной. На западной и восточной сторонах его посажены деревья, так что самого пикета за деревьями нельзя видеть. На восточной стороне был вход через восточный садик. В саду стояла тумба и на ней [было] что-то вроде клетки для птиц. Офицер маньчжу объявил, что это храм бога земли, и действительно, в клетке сидел деревянный божок в образе женщины. При входе в ворота нас поразил страшный запах чеснока и особенный приторный запах […], похожий на запах погреба.

Несколько собак поразило нас после вступления в зеленую ограду стражи своим враждебным расположением, но меры, принятые солоном-солдатом, остановили дальнейший ход их. Впереди стоял ряд домов с черными крышами, это был офицерский флигель. Направо и налево стояли казармы и при них солдатская кухня. Большие двери, огромные окна со множеством клеток, оклеенные бумагой, грушевидные карнизы дали [возможность] отличить их своеобразие.

Внутри на голой земле были устроены нары, где в беспорядке валялась солдатская амуниция: сапоги, обвертки и другие принадлежности обиходного употребления. Офицерский флигель отличался от казармы только маньчжурскими надписями. Мы вошли в первую тесную комнатку — это была приемная. Офицеры просили взойти на нары, и один из них для указания дороги взгромоздился на свое седалище и, поджав калачом ноги, начал рукой колотить по твердому потнику, заменявшему постель. Делать было нечего: уселись [и] мы. Обменялись трубками. Офицер приказал подать чай. Солдаты, собравшиеся тут для увеличения компании, принесли медный кувшин и чашки, украшенные сотнями запаек, налили черный густой кирпичный чай. Из вежливости мы начали хлебать.

Вечером в 7 часов, накануне Преображения, т. е. 5 августа, мы въехали в Кульджу. От первого караула Борохуджира до Кульджи тянется степь самая бесплодная, пустая, песчаная. Нам, русским, не пришло бы в голову иметь в этой пустыне селения, мы не знали бы, как можно устроиться тут, не подвергая лишениям переселенцев. Но китайское терпение победило все. На всем этом пространстве заселено много жителей; стоят 8 городов и несколько деревень, в которых путнику, разумеется, не заходя в дом, приятно отдохнуть под тенью высоких деревьев, пирамидальных тополей, осеняющих весь город, который весь спрятан в этой роще; дома все глиняные, с виду опрятные, улиц не существует, но каждый дом говорит за всю империю и характеризует ее сомкнутость и несообщительность. Всякий дом обнесен, как весь город, глиняной стеной и, кажется, загородился для того, чтобы не видеть своего соседа и не говорить с ним.

По прибытии нашем в Борохуджир нас, по повелению цзян-цзюня, встретил чиновник торгового двора дулай, рассыльный, что-то вроде чиновника особых поручений; он имеет белый шарик. Потолковав немного, мы расстались с чиновником, воспользовавшись двумя баранами, 10 фунтами риса и таким же количеством муки. На утро в сопровождении китайского и своего конвоя в церемониальном порядке, во вкусе китайцев, двинулись далее. На всяком ночлеге офицер наделял нас провизией, от которой нельзя отказаться и которую нужно отдарить впятеро.

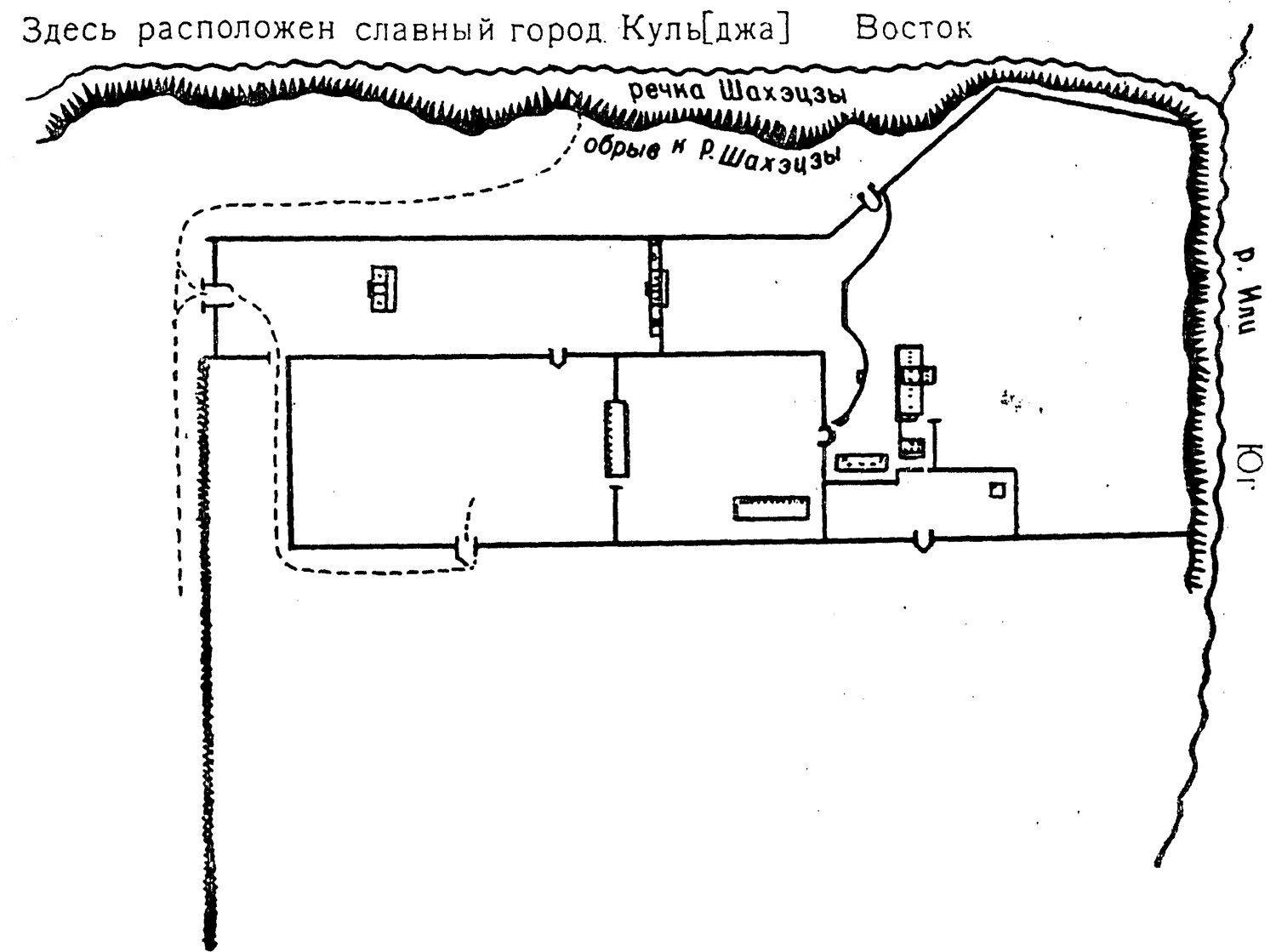

Набросок плана г. Кульджи. Рис. Ч. Валиханова

7-го числа нам сделали визит один генерал, два подполковника и несколько офицеров, с которыми помучились ровно три часа. Решено 11 августа начать переговоры.

От нечего делать я начал осматривать комнатку. Направо была дверь, а на полу, на камне, курился огонь. Черный, как трубочист, солдат с засученными рукавами стоял у дверей и курил трубку. Должно быть, он исполнял должность кашевара. Дверь налево была полуотворена и по тесноте можно было полагать, что это кладовая. Мы стали просить, чтобы нам показали божницу. Офицеры с живостью согласились и с трубками во рту отправились в западный сад, отворили калитку. В саду стояла храмина, окруженная стеной, с воротцами, разукрашенными надписями и фигурами. Перед храмом стояли два столба; направо у ворот, под навесом, стоял на пьедестале колокол, налево — бубен. Два солдата начали бить палочками, один — в колокол, другой — в бубен, должно быть, для предупреждения фо о приходе гостей.

В самой божнице было три двери, завешенные занавесями, посредине стол с солью, чашкой, на резной полке прямо в нише в широком шелковом халате сидел жирный бог Гуань-лоя с золотым лицом, китайским типом лица; длинные, узкие усы, борода и бакенбарды доходили до пояса. Грудь его была открыта. Направо у стола стояла белая узкоглазая богиня и держала чрезвычайно нежно меч, или лучше, на руках был перекинут меч. Налево стоял черный, как китайский кауговый сапог, бог с большими на выкате глазами и злобно улыбался, обнаруживая ряд гнилых и длинных, как у кабана, зубов. В правой руке пучеглазый фо держал алебарду, хитро разукрашенную, левая нахально упиралась в бедро. Одет он был в куртку и, вообще, был страшно дерзок. Богиня была вполне женственна, кроткое лицо хотело как бы спать, а сабля, лежащая на руках, сильно ее тяготила. Сибо и солоны, занимающие караулы, исповедуют религию фо, и храм этот был их фо.

Сибо и солоны занимают все пограничные караулы Западного края и составляют народ военный, и получают жалованье, вроде наших казаков. Солоны переселены были из Даурии и из провинции Сахаляньям еще при первом покорении Джунгарии, а сибосцы присоединились к ним после кашгарского бунта для подкрепления. Военные поселения их расположены от Кульджи на север по Или до пограничного караула империи. Они управляются бригадным генералом Абебу, который в качестве одного из колдаев — советников — живет в Или. Хожуртай есть полковой командир, родом из сибо. Сибо и солоны делятся на 8 полков, а полки управляются зангями, имеющими степень синего шарика (штаб-офицер). Солоны занимают места, близкие к Или, а сибо — к горам. Лучший и самый воинственный народ в империи – это, конечно, они: постоянная служба и отношения с киргизами и калмыками поддерживают их дух. Годичная служба [проходит] в Тарбагатае и Кашгарии (Шести городах).

Каждый сибо и солон обязан служить и службу начинает солдатом. По-киргизски они говорят все чрезвычайно хорошо, и многие утончены до того, что импровизируют стихи в чисто киргизском духе. Вот названия 8 поселений сибо и солонов….

С Тарджи мы решились вечером ехать в Или — Кульджу — через степь, изрытую арыками и покрытую пашнями гаоляна, проса и кустарником ильма, тополя, чия, высоким ковылем. Мы ехали мимо илийских садов, в пыли, и провожаемые консулом в Кулъдже. От Чучкалы к горам до Сайрамкуля, где кочуют калмыки, чахары и торгоуты, рощи учащаются садами. При приближении к берегу Или поднимаются песчаные холмы, совершенно голые; лошади с трудом, падая, выносят ноги, и песок засыпает глаза. В этот [день] мы сделали верст 50 и въехали ночью в факторию.

Вот наглядная картина проехавшей местности.

Русская фактория основана в Кульдже и Чугучаке в 1852 году для выгод нашей азиатской торговли. Китайцы отвели для наших строений песчаный берег Или за Сарыбулаком, считая его невозможным для поселений. Надо отдать справедливость консулу, что он сумел из такой местности сделать то, что представляет теперь его прекрасная фактория.

Фактория состоит из огромного каменного с мезонином консульского дома, дома для секретаря и прислуги, гостиного ряда, торговых номеров, бани, разной службы, двух казарм. Все это окружено множеством стен с входами в китайском вкусе.

Так как рабочие были китайцы, то невольно замечается в фактории пестрота и смешение европейского с китайским. Так, например, дом консула имеет ставни разноцветные и на крыше сидят два страшных дракона. Крыши всех других домов глиняные, в китайском вкусе, с резными желобами и украшениями. Мебель сделана из ильма, в общих формах напоминающая европейский рисунок, но [в] частностях, в отделке ножек заметна китайская угловатость. Чистота бросается в глаза после грязного Или, где дом цзян-цзюня есть не что иное как калоша. Китайцы все удивляются искусству русских, цзян-цзюнь завидует заметно. При фактории есть сад, устроенный консулом для испытания китайских огородных овощей и плодов. К несчастью, песчаный берег Или обрушивается ежегодно и теперь до консульского дома остается 40 саженей. Жаль!

Мы приехали в Кульджу 5 числа, 7 имели удовольствие видеть китайских чиновников, с которыми надлежало нам иметь дело.

Реконструкция плана г. Кульджи из текста дневника Ч. Валиханова

Туде-жень, или попросту туголдай, первый торговый пристав, коголдай — его помощник, штаб-офицер по части снабжения войск провиантом, блюститель благочиния, числом 6 человек въехали в церемониальном порядке на своих кабриолетах в факторию. Нечего говорить, что неизбежный гвоздь-человек торчал перед каждой арбой, и каждая арба конвоировалась двумя солдатами. Все арбы были запряжены на мулах; когда подъехали к воротам, гвоздь-человек подставил скамейку и слепой туголдай, поддерживаемый двумя господами, сошел и, подходя к консулу, согласно китайскому выражению степенства, искривил свое лицо, выказывая зубы; это значило, что он делает физиономию радушия, гортанные звуки, вроде крика ворона, маньчжурское приветствие, доходило до наших ушей. Мы стояли в мезонине и по этикету должны были представляться после. Когда чиновники уселись в зале и обнажили головы (т. е. сняли шляпы), [мы] вошли. Они живо соскочили и, покрывшись шляпою, начали подавать руки, между делом «нюхая наше здоровье». Осведомившись о здоровье государя… Г. Г., они спросили, какова дорога и сыты ли мы в настоящий час. Быть сытым означает степень нашего здоровья, ибо больной человек не имеет аппетита.

Уселись по местам. Принесли чай и фрукты. Туголдай бывал у консула и потому щеголял перед нами знаниями русского языка; вместо китайского «буцо» он всегда говорил по-русски «короши», а потом вынул из голенища сапог трубку не столько для курения, ибо с чаем китайцы не курят, но для того, чтобы спросить по-русски огня. «Огня», — закричал тонкой фистулой старичок, — и, довольный сам собой, смеялся, похваливая сам себя по-русски, — «хороши, хороши». Все гости начали курить, или лучше, вонять: курить китайский табак — это значит курить «ассу-фетиду». Пока мандарины пили и разделяли один кусок на два, подавая половину нам, а половину проглотив сами, я стал их осматривать.

Туголдай — худощавый старичок с подслеповатыми узкими глазами, украшенный огромными очками, с ястребиным носом. Рот у него был несколько крив, и верхняя губа имела вид треугольника, основанием которого служили концы, а вершиной средина. На этих губах торчало несколько волосков, и острый и сухой подбородок был гладко оголен. Крошечные и замечательного сочетания сине-буроватого цвета с кофейным зубы выглядывали из-под губ. Он не по летам жив и чрезвычайно разговорчив. Одет он в шелковый халат, опоясан черным пояском, на котором висят мешочек с табаком, веер.

Коголдай бледен, голова его лишена вовсе затылка, плоска, как доска, на лицевой стороне которой привинчены глаза, нос, рот, а на другой прикреплена коса. Он как будто не успел оправиться от испуга. Глаза как-то болезненно живы, и они блуждают то направо, то налево, как глаза кошек, которыми украшались старинные стенные часы.

Зато провиантный мандарин, [о] котором между делом будет сказано, пахнет мукой, любит говорить по-татарски, наделен в излишке задним черепом, который прирос к его голове, как иногда срастаются два огурца или арбуза. Словом, по всем правилам прироста голова его была бы <не малая>, а говоря [языком] правосудия, нужно было китайскому «фо» подарить свой затылок.

Смотря на плоскую коголдаеву голову и на задний нарост нашего провидмейстера, казалось очевидно ясно, что он попользовался затылком насчет коголдая. Блюститель благочиния был по глазу своему настоящим китайцем, а утонченными жестами с особенным способом зажимания и открывания глаз придавать тайные значения своим словам обнаруживал свое классическое образование. Он был студентом философии. Остальные господа имели лица удивительно глупые, недостойные внимания.

Напившись наших вин, как было заметно по выражению узких глаз, не без удовольствия, почтенные мандарины после трехчасового визита отправились по домам. Надо сказать, что туголдай под влиянием винных паров декламировал стихи: «На небе есть рай, на Усоле — Шанхай». Мы проводили их до дверей.

7 число [августа].

От цзян-цзюня через дулая получили подарки. Дулай, как человек не без образования, понимающий дело, тотчас устроил процессию. Впереди шел сам с реестром подарков, написанном на красной бумаге. За ним шел китаец и держал вверх ногами на палке связанную свинью. Бедное животное было так измучено дальней дорогой и необычайной позитурой, что только похлопывало длинными ушами. Второй человек нес на руках, согнувшись, как бы великую тяжесть, горшок с пастилой, третий — корзину с плодами, четвертый — мешок риса. Процессия в этом порядке стройно вошла на крыльцо, где они были положены напоказ также по старшинству: свинья занимала первое место. П[еремышльскому] следовало непременно войти и посмотреть. Подарки китайцев стоят втридорога: нужно было их отдарить. Чиновник маньчжу не решился сам принять и поехал с докладом к цзян-цзюню, и, пришедши от него, объявил, что цзян-цзюнь и хебе- амбань, его товарищ (китаец если говорит цзяи-цзюнь, то непременно присоединяет к нему и хебе-амбаня и в бумагах своих ставит рядком) готовы принять наши подарки, ибо русские и Срединное царство находятся в дружбе. При этом дулай, по обыкновению своему, сложил два больших пальца ровно и тем выразил практически свою идею.

8 [августа].

Скука здесь страшная: представьте, что вы заключены в четырех стенах, хотя и свободны, но не можете располагать собой, некуда идти и нечем заняться. Сегодня за обедом Иван Ильич рассказывал о синологах наших, [получивших] образование в Пекине. Китайцы Пекин называют Бейцин, что значит Северная столица. Архимандрит Каменский, живший с миссией18… года, был пострижен в монахи из чиновников при отправлении миссии.

Китайские ворота в Кульдже. Снимок конца XIX века

Он со дня отправления в путь вел путевой журнал, в который записал все свои впечатления, мысли, выборки из читанного и назвал его «Мешок». По возвращении своем из Пекина он отдал его в Азиатский департамент, где он покоится поныне. В этом «Мешке» было все. Отец Каменский в досужий час перевел стихами китайскую религиозную мистерию Ин-Ян, т. е. мужское и женское начала в природе. В таком роде: Ин захочет, Ян и вскочит, Ин тому рада, и им взаимная отрада.

Отец Иакинф был побочный сын м. Амвросия, который происходил из дворянской фамилии.

Будучи 26 лет архимандритом Иакинф вел жизнь разгульную, буйную, так что Амвросий ходатайствовал об отправлении его в Пекин, думая, что он среди дальнего народа не будет иметь возможности шалить. Известно всем, как кончилось его пекинское поприще. Лишенный сана он попал в Волоколамский монастырь, где прожил 15 лет. По ходатайству Азиатского департамента и барона Шиллинга, он был освобожден… для оставления при Министерстве иностранных дел. Отправившись с бароном Ш[иллингом] в Кяхту, он начал хлопотать о снятии с него рясы, чтобы сделаться светским человеком. Но упорство прокурора и сената, которые подняли опять его дело, остановили успех его намерений, и он остался при министерстве. Отец Иакинф, по свидетельству синологов, знал хорошо китайский язык и факты, сообщенные им, заимствованы из официальных документов империи. Сами китайцы не имеют лучших [исследователей]. К несчастью, отец Иакинф имел слабость впускать в текст свои мысли и догадки, не отделяя их от китайских данных. Спор его с Клапротом о восстановлении правильного чтения китайского тюгюдулгас и тюко (тюрки) Иван Ильич обещает это разъяснить с надлежащей ясностью по возвращении в Петербург.

Отец Аввакум, говорят, человек замечательный, прямой и честный, чуждый искательства чести и чванства. Он обладает большими знаниями и делится ими со всеми, которые обращаются к его советам. Господин Васильев тоже имеет сведения разнообразные и подготовил много материалов.

9 [августа].

Китайский язык состоит из односложных звуков у, ау, дау, хау, мау, зау и пр. Каждый из этих звуков имеет несколько значений. Есть слова, имеющие 500 значений. Например, звук хой, встречающийся часто в китайском разговоре, имеет 214 значений. Китайская грамота и язык — вещи отдельные, без той связи, как у нас. Каждое значение, а не звук, имеет свое письмо. Звук хой имеет 214 разных письмен, обусловливающих 214 его значений. Посему можно читать китайские книги, не зная языка.

При переводе встречаются очень часто слова, употребляемые не [в] прямом значении. Например, вы читаете: правитель десяти тысяч семейств. Не все китайцы постигают тонкость исторического рассказа, чтобы сказать, что это тьма народа, управляемая темником. Страсть к созвучию слов существует и в Китае. К[алиновский] говорил, что он недавно читал путевой журнал какого-то китайца, ездившего в Аксу (один из семи городов туркестанских). Он пишет: «В Юаньской истории сказано, что монголы покорили асов Кинчу [Кипчак], нет сомнения, что асы Юаньской династии суть Аксу — один из семи городов Восточного Туркестана».

Сегодня за обедом был сом. Странно, что присутствие его у нас на Или не было замечено. От Кульджы вверх он попадается, по свидетельству рыбаков китайских, очень часто.

Кстати, о провизии: мясо здесь дешево — фунт скотского стоит 4 коп. серебром, баранины — 5 коп. Покупают наши у хой-хой (китайских мусульман). Китайские курицы породы, известной у нас под названием голландских кур, бывают весом до 10 ф. Известные китайские гуси с хрящевым красным рогом на носу, невкусны, имеют мясо грубое.

Утки обыкновенные и не отличаются от наших. Из плодов здесь преимущественно разводятся персики трех пород. Одни из них величиной бывают с большое яблоко, с пухом, другие же малы, кожица гладкая и цвет красноватый, третьи — плоские, чрезвычайно вкусны. Их нет даже в Пекине. Первый получил свою величину от прививки, а последние вкуснее. Груши хороши: бергамоты уступают нашим. Яблок много, но нехорошие. Груши кульджинские очень вкусны и напоминают французские жюльетки. Гранаты и вишни редки. Абрикос разводится в садах и во многих местах растет дико, созревает совершенно в июле. Виноград разных пород: белый, большой продолговатый, другой же грубый, имеет цвет пурпурово-фиолетовый, и еще мелкой породы, называемой на востоке кишмиш. Есть также коринка (коринский виноград, черный мелкий). Из огородных овощей есть здесь дыни желтые и кашгарские зеленые с ароматом. Зеленые дыни считаются лучшими (комульские), есть еще белые и так называемые зимние. Они могут пролежать до марта — всю зиму — и удобны для перевозки. Арбузы желтые и нехорошие; замечу, что от грунта почвы и красные перерождаются.

Огурцы имеют вид стручковый, но при солении изменяют вид, делаются желтыми. Китайский вьющийся картофель растет большими корневищами. Луковица сараны, род лилии или тюльпана, имеет вкус, похожий на картофель, но более нежный. В Монголии он употребляется всеми в пищу. Есть у китайцев странный плод от прививки абрикоса с жужубом — китайскими финиками, называемый ши-цза…, высушенный этот плод вкусом напоминает наши винные ягоды, имеет два семени, вроде бобов.

10 [августа] был у нас китайский купец, имеющий торговлю с русскими купцами. Он говорит, конечно, с неизбежным у китайцев носовым прононсом по-русски. Он все записывал, что слышал. Кстати, анекдот, слышанный мной здесь: один любознательный китаец увидел шарманку и захотел узнать, как она называется по-русски. Ему сказали — орган. Он вынул живо мазилку, мазнул по кусочку туши и написал по-русски аркан, сделавши своими каракулями объяснение, что так русский называет…

— Кахо, вы здолов, — спрашивал он нас. Когда же мы спросили его, как чувствует он себя, он отвечал: «Молодец! Улус (русский) — хоро-ши чи-ляу-вик», — говорил он, льстя по-азиатски. Рассказывал что-то о своем императоре, но за обильными вставками слов чисто китайского словаря и по особенному способу его выражений нельзя было понять: «Импелятол цирдзил на голофу отшик-ни ляудно! By-и… сказал в Или пошел — бедный ло-хань (старик) Ханту на войни выл, Ханту жил в Беджин, хорошо янзи (роду) чи-ляу-вик» и проч. Какой-то главнокомандующий за поражение от инсургентов был сослан в Или, лишен шарика, и при нас получен был указ богдыханский о возвращении его назад.

Китайцу понравилось, видимо, складное зеркальце, и он начал его вертеть в руке, умильно рассматривая и похваливая: «Хороши янзы! Москоу янзы… а?» Когда же я предложил зеркальце ему, он этикетно отказывался и вместе с тем уверял меня, что у меня умное сердце. Я отвечал ему в китайском вкусе, что у него добрый желудок.

11 числа [августа].

Сегодня начались переговоры. Привезли они с собой обед, который состоял из 100 блюд. Повара привезли с собой печь и у порога резали продукты и готовили, выражая тем, что все это целое и свежо. За подобную предупредительность они получают награждения. Бог знает, что тут было: поросенок занимал первое место, каракатица и пауки, пирожки, утка, сваренная до безвкусия nec plus ultra; все это было в излишке приправлено перцем и луком. Я был болен и не имел удовольствия участвовать на этом обеде.

О Шикья-Муни: бурхан его, хотя и в грубо чувственной форме, но выражает высокую (разумеется, в буддизме) идею вечного блаженства. Что есть будущее блаженство и чему оно подобно? Шикья-Муни говорил на это, что блаженство это есть ничто, бытие не бытие, и в объяснение этой превыспренно хитрой идеи приводил причину в наглядном примере чувственного слития мужчины и женщины. В момент исхода семени мы не чувствуем, [но и] не забываемся; это что-то безотчетное, это бытие и не бытие, это-то ничто есть подобие вечного рода. Бог тоже, по толкованию Шикья-Муни, ничто, бытие не бытие. Глупцы те, которые представляют его в формах и тем ограничивают его силу.

Идея о слиянии в христианстве и буддизме достойна внимания: в Александрии, где была школа философов и где изучались все религии, конечно, знали и буддизм, и христианство; бывший и воспитывавшийся в Египте мог позаимствоваться. Особенно поразительны обеты монашества и их уставы.

15 числа [августа].

Все эти дни я страдал ужасно: болели зубы. Для испытания [я] обратился было к китайской медицине; из аптеки привезли какой-то белый порошок вроде золы — листья и корень какой-то пахучей травы, — но помощи не было. Как я страдал! Это ужасно. Мне кажется, что нет болезни более мучительной, как эта проклятая боль зубов. Вчера ездили в город.

Дунганская могила в Кульдже. Снимок конца XIX века

Начнем рассказ последовательно. Проехали мы верхом, впереди ехал урядник в качестве нашего дин-ма — гвоздь-человека. При самом выезде через речку Сарыбулак (китайцы называют ее Ша-хе-цза) направо увидели большое здание мао-тин-цзя и налево — кладбище. Нет в мире народа более неприхотливого относительно выбора последнего помещения для умерших, как китайцы. Могилы их в виде низкого конуса разбросаны повсюду: около нашей фактории, на улицах, на берегу, под мостом, словом — везде. А для кладбища отведено место, окружено большой стеной и двумя разукрашенными вратами. Мусульмане в этом отношении представляют диаметрально противоположный контраст китайцам. Никто столько не заботится о великолепии могил, как они. Приятно смотреть на мусульманское кладбище и на памятники, красиво отделанные, испещренные надписями из корана, на луну и чалму, украшающие их. Все это в зелени, кладбище — это сад. Оттого-то на востоке местом прогулок служат кладбища.

Не помню, как мы въехали в улицу. Улица была узка, тесна и грязна. Направо и налево были стены, в которых местами стояли открытые ворота, в перспективе которых виднелся двор, дом с неизбежным навесом, под ним со сморщенным, оливкового цвета лицом сидела […] китаянка, курила трубку, и у ней волосы были убраны назад, и у ней была шпилька. От страшной духоты не было возможности ехать. Казак повернул на главную улицу. Улица эта сравнительно была шире других. Направо виднелись зубчатые стены крепости с бойницами вроде наших китайских беседок, налево она составлялась задними стенами китайских домов. Окна многоклетчатые, расположенные без всякой симметрии, бросались в глаза. Под стенами домов шел ров, заваленный сором и навозом. Это все еще было хорошо. Поравнявшись с воротами крепости, мы свернули на улицу, что идет около божницы. На улице несколько китайцев сидели на корточках — я долго не мог понять, что они делают. Наконец встает один из них и начинает одеваться […].

Нечего говорить об атмосфере подобной улицы. Наконец въезжаем на базар.

Базар китайский не есть площадь, как у нас, это улица, с той разницей от улиц обыкновенных, что здесь передний фасад домов смотрит на улицу, а там — задний. Словом, это огромная улица с лавками или навесами по обеим сторонам. Посредине улицы, во всю ее длину, сделано возвышение — шоссе шириной для одной телеги, и около проведены перила. При самом входе в улицу, под навесом одного дома, стояли на короткой привязи несколько лошаков и лошадей. От нетерпения бедные животные грызли дерево, на которое были положены их головы, топали ногами, и, увидев нас, или лучше наших лошадей, праздные мулатры из дома толстокожих подняли дружный крик, дикий и хриплый, вроде ослиного рева.

Китайцы кормят лошадей в день только два раза, дают одну меру малую, а все же остальное время они стоят на привязи с поднятыми высоко головами. Удивительно тонко воспитаны эти лошади и без ведения в принципах десять тысяч церемоний, tel maitre — tel valet. Гортанные крики разносчиков, мелких торговцев, скрип телег, топот коней, бубенчики и пронзительный звон колокольцев — все это сливалось в один дикий и шумный гул.

Пестрота была ужасна. Под навесами домов были лавки с мелочью, с готовым платьем; огромные флаги, вроде наших церковных хоругвей, развевались над некоторыми лавками. В качестве вывесок на одной из [них] был изображен страшный по величине сапог с белой подошвой, возле стояли тоже рисованные синие надраги, как называл их Петр Петрович, род чулок выше колен. Перед лавками сидели еще торговцы; на столах стояли корзины, полные винограда разных сортов: синего, белого; яблоки невкусные, груши, абрикосы и персики громоздились также на корзинах. Арбузы, огурцы длинные, тонкие, безобразные извивались уродливо, точно исполинского размера бобовые стручки, дыни довольно вкусные — все это было положено горой.

Торговец сидел под огромным зонтом в острой своей шляпе, и, что называется, казал товар свой лицом. Несколько спелых арбузов и дынь были разрезаны и стояли на виду — хозяин беспрестанно помахивал над ними веером из конского хвоста. Над ним стоял огромный зонт, укрепленный на жердях в три сажени длины, и, смотря по течению солнца, он склонялся все косо и косо. Под навесом в рядах стояли столы, заваленные кругом разными мелочами: китайские трубочки, кисеты, чубуки, табаки, веера, разные бляхи, зеркала и другие мелочи. Вокруг их все кипело народом.

Сколько было тут разнообразных лиц, сколько одежд! Сидел тут под навесом купец в курме и сером длинном халате, и был тут и андижанец, так называют здесь всех среднеазиатских жителей в чалме, с круглой, черной, как воронье крыло, бородой, и с правильным лицом кашгарец в белой рубахе и в одном аракчине, угрюмо смотрел из-под насупленных бровей. Глаза у него были темные, нос у него был изогнут, точно дамасская сабля.

Оборванный таранчи, земледелец из мусульман, выселенный в эти провинции для службы китайским чиновникам для возделывания им земли, с наслаждением сосал только что купленный арбуз. Он был черен, как негр, а зубы у него белы, как жемчуг. Маньчжур с прямыми заспанными глазами, храбрый китаец, сосланный из южных губерний, с узкими глазами, с плоским носом, с черными и кристаллическими зубами, в белой короткой рубахе, засаленной до того, что казалась она лощеной клеенкой, кривоногий калмык в меховой рысьей шапке и стянутый поясом — все мелькало тут, все шли куда-то, у всех на лицах забота, все как будто заняты, в руках у всех звенят китайские монеты ярмак, нанизанные на нитку, и тряслись, точно наша колбаса. И все это курит, все смеются и приветствуют. Маньчжур меняется трубкой со своим родовичом и говорит ему: «Ганза-фина, акху». Китаец, как скворец, работает горлом и глотает звуки. «Менду!» — кричат калмыки. Явление наше произвело немало движения: все заговорили. «Улус! Улус!» — слышалось всюду, и пошли толки и разборы, как странно одеваются варвары. Особенно понравилось мне замечание одного шампаня, каторжного, который, увидев металлические пуговицы форменного сюртука, заметил своему товарищу: «Посмотри, — говорит он, — сколько на русском лое (господине) ярмаков».

Часто сталкивались мы, [находясь] в своей узкой палатке, с колымагами, в которых сидели дамы. Узкоглазые дщери Поднебесной империи были разукрашены и ужасно набелены, кокетливо водили своими глазками и нежно помахивали веером, или же некоторые, вероятно, из цеха тех красавиц, которые известны в Китае под названием разрушительницы городов, вдруг начинали хохотать и так сильно, что цветы, венчающие их головки, колыхались и падали, как бы сильным ветром сорванные с корней.

Доехали мы, наконец, до гостиного дома, где нам нужно было купить кое-что; гостиные дворы устроены тут же. Направо и налево вы видите во все протяжение крылец двери — это входы в гостиные дворы. Вошли в узкий двор, убранный кирпичом. Несколько оседланных лошадей стояли тут же на привязи. Очень красивы на вид эти дворы, но только нечистоты и запах имеют свой — китайский. Широкие узорчатые окна, разукрашенные карнизы, огромные двери, разные надписи и пестрота и легкость всего ensembl’a производят приятное впечатление. Тростниковые двери особенно красиво подняты и пропускают свежий воздух; матовая бумага, заменяющая стекла, дает тоже какой-то мягкий и приятный для глаз отсвет.

Хозяин встретил нас у дверей и просил садиться. Внутри магазины их довольно чисты. На стенах стояли зеркала, картины с изображением какого-то жирного мандарина с длинными донельзя и редкими донельзя усами и бородой. Висели также длинные свитки с маньчжурскими надписями. В другом месте висели трубки, мохнатки. На гвоздях висели счетные книги. Впереди был устроен нар, на котором валялась постель, кошомка-коврик и грязная подушка. Перед наром стол, в середине которого утвержден медный таз с углем, — это заменяет печь. На огне этом стоял китайский медный кувшин с чаем. На другом столе стояла чашка с табаком. Направо от дверей был длинный стол, как у нас в лавках, за столом были котлы, старательно закрытые занавеской. На этом столе лежали китайские счеты, на которых они действуют с неподражаемой скоростью. Говорят, что они на счетах своих делают все четыре правила арифметики. Над столом была перекинута жердь с ножницами и перламутровым ножом для разреза бумаги, в которую заворачивают вещи. Мы уселись частью на нарах, частью на уродливых креслах. Подали чай с леденцом. Все вещи, которые мы просили, они вытащили из-за драпри. Оказалось, что у них решительно нет ничего. Вследствие внутренних беспокойств и бунта [они] обеднели. Между тем хозяин стал нас просить зайти к нему в другую половину и выпить чаю: мы согласились — любопытно посмотреть на китайское угощение. Мы вошли в другую половину, менее нарядную, — это было его жилье. На низком столе, что на нарах, были уставлены чашки с разными фруктами и овощами, подали трубки, кальян и чай. В жилье видно было более беспорядочности, следы постоянного пребывания отразились на нем особой атмосферой и особой неурядицей: засаленные аракчины, кисеты, трубки, курмы висели в беспорядке. Хозяин был очень внимателен, беспрестанно подливал чаю, просил нас, чтобы принатужились. «Хе! Хе! Пей», — говорил он, указывая на чай. «Зи!» — указывал на арбуз. В числе фруктов поставил он китайских фиников — жужбу, род орехов, внутри которых есть семя с мясом. Орехи эти, называемые ли-чжи, двух родов: одни — мужского рода, коричневые с призматической шишкой и называются, собственно, ли-чжи (Liri chini), другие — желто-табачного цвета и гладкие, называются драконовый глаз (луньянь).

Хозяин был до того радушен и гостеприимен, что просил нас у него обедать и хотел послать за «разрушительницами городов». Без этих нимф в Китае не обходится ни один обед. Они поют песни, играют на трехструнной лютне, а главное своим влиянием поддерживают веселость компании. Вы не хотите есть, она начинает вас просить, обвивает вашу голову, говорит нежно и музыкально: кто же может противостоять этим красавицам. Они затевают игру, и проигравший ее должен непременно пить вино. Как ни заманчива была для нас новизна подобного обеда, но мы отказались: нам нужно было на этот раз осмотреть базар.

Между тем пришел какой-то разбитной господин с живыми манерами, в очках, говорил много и сильно, смеялся непринужденно и делал, смотря на нас и указывая на нас, какие-то замечания, должен быть очень юмористического свойства, ибо все присутствующие заливались общим смехом. Остряк уподоблял кого-то из нас англичанам, которых он видел в Кантоне, и сказал, что у него на голове огонь. Видно было, что это столичный франт, щеголяющий перед губернской сволочью. В других магазинах было то же, с малым отличием только в комфорте. В магазине фарфоровых вещей мы попали в общество таких нахалов, которые бесцеремонно дергали, щупали нас и заглядывали в лицо так близко, что спиртуозная атмосфера рта с прибавкою лучного запаха била в нас, как отрыжка шампанского. Особенно надоедал один сухопарый господин из провинции Киан-си. На нем была короткая белая рубашка выше пояса, тонкие ноги его были обтянуты в узкие надраги так искусно, что сзади исподние его висели хвостом, как длинный курдюк отощавшего крымского барана.

Наконец, мы предприняли обратный ход восвояси и выбрали улицу ашбузумов, как называется здесь она на смешанном языке китайско-татарском от татарского слова аш — обед и китайского — фузул. Такие смешения здесь встречаются часто. От китайцев услышите нередко «худа джен-де — бог даст, бог поможет». Слово «худай» они позаимствовали у мусульман. При самом въезде в эту часть города нас поразил далекий шум, гул и жаркий удушливый запах кушаний.

Вся улица обставлена домами, которые со стороны улицы не имеют стен и открыты. Народу здесь было как в муравейнике, кишмя кишели, как говорил мой учитель татарского языка. Здесь был весь город, исключая из этого числа маньчжуров-чиновников.